Em 2022, comecei a coletar imagens de versões modificadas da bandeira do Brasil. Naquele ano, a bandeira nacional era um tema quente e estava em especial evidência por vários motivos: a Copa do Mundo no Qatar, o bicentenário da Independência do Brasil e, principalmente, a eleição presidencial. Para muitos jornalistas e analistas políticos, aquele era o ano eleitoral mais importante desde a redemocratização: a população decidiria ou pela consolidação da extrema-direita no país, ou pela vitória de uma frente ampla de resistência contra ela. Em retrospecto, percebo que toda essa tensão política que vivenciamos nos últimos oito anos faz parte de um processo de independência mais amplo, que foi descrito por Machado de Assis, em (pasmem) 1873:

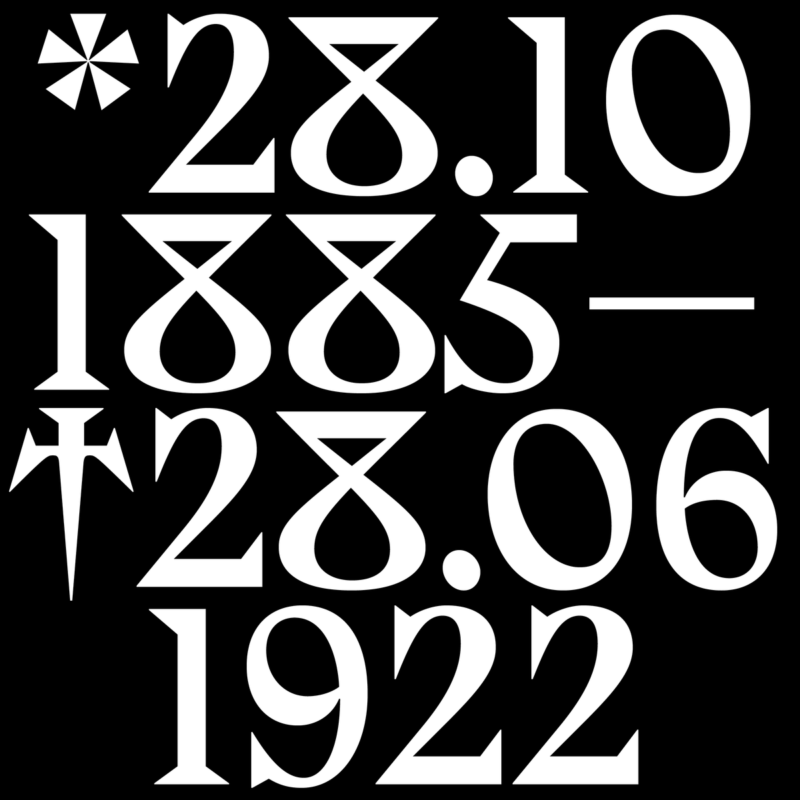

Esta citação de Machado de Assis foi encontrada no livro O sequestro da Independência: Uma história da construção do mito do Sete de Setembro, de Carlos Lima Junior, Lilia Moritz Schwarcz e Lúcia Klück Stumpf (Companhia das Letras, 2022).

Mestrados stricto sensu no Brasil têm duração média de dois anos. [N.E.]

Esta outra independência [a cultural] não tem sete de setembro nem campo de Ipiranga; não se fará num dia, mas pausadamente, para sair mais duradoura; não será obra de uma geração nem duas; muitas trabalharão para ela até perfazê-la de todo.1

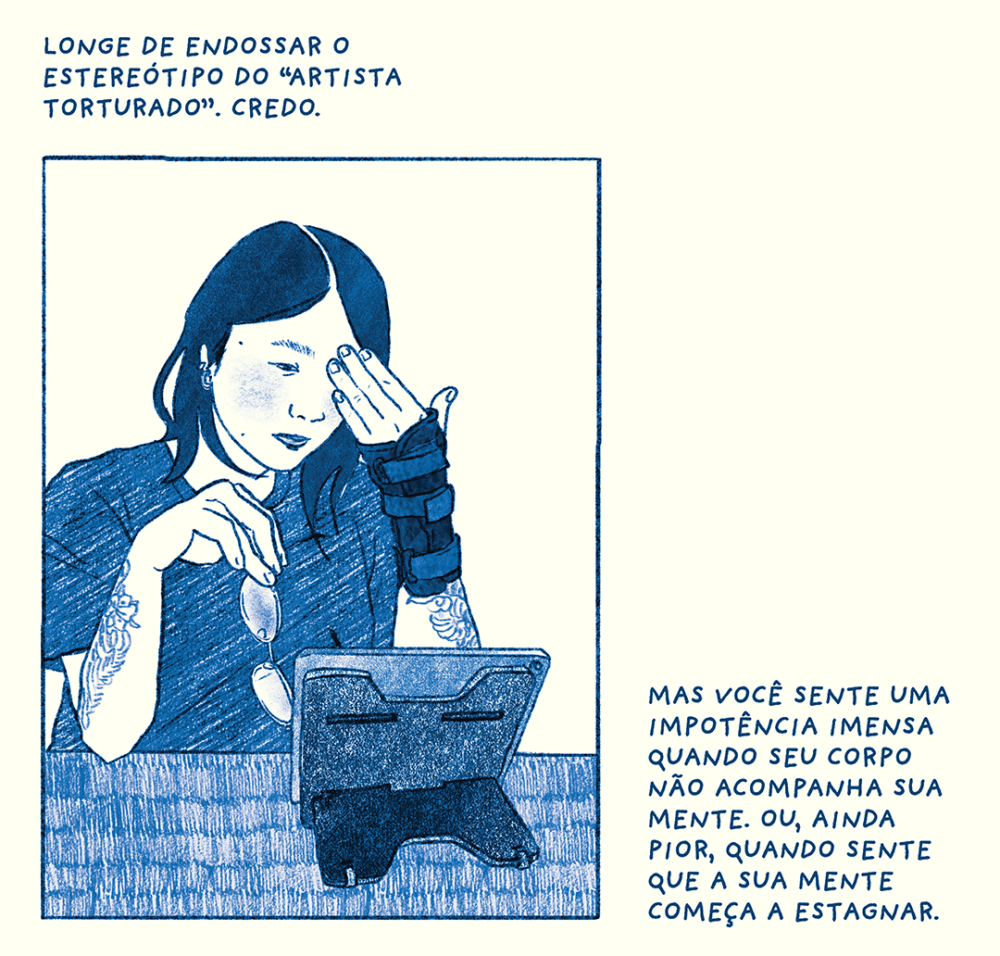

Pessoalmente falando, 2022 também era o meu primeiro ano cursando o mestrado, e contornar um tema tão grande quanto “design e política”, eixo fundamental do que eu havia proposto como projeto de pesquisa, parecia um desafio descabido. Porque, em certa medida, era mesmo. Não à toa, identificar e fazer seu próprio recorte numa pós-graduação é um aspecto vital do processo de pesquisa, especialmente num mestrado, que, contrariando as expectativas, passa voando.2 Mas o primeiro semestre do curso já se aproximava do fim, e o projeto inicial, que eu escrevi em torno de um interesse despertado por manifestações online de “design ativismo”, parecia insuficiente. Essa é uma medida que ainda acho difícil de explicar: não é preciso (nem sequer possível) prever cada passo da pesquisa, mas é importante conseguir vislumbrar minimamente um percurso que você gostaria de seguir nesse processo. Para mim, pelo menos, é. Sem essa visão inicial, ainda que turva e imprecisa, eu não consigo dar passo algum. Não exatamente por uma questão de controle, mas por uma questão de vontade: pra que eu vou sair do lugar se eu nem sei se algo ali me interessa? A vida já é trabalhosa demais. Se não pintar um interesse ou um desejo mínimo qualquer de querer descobrir qualquer coisa, eu é que não vou sair do lugar.

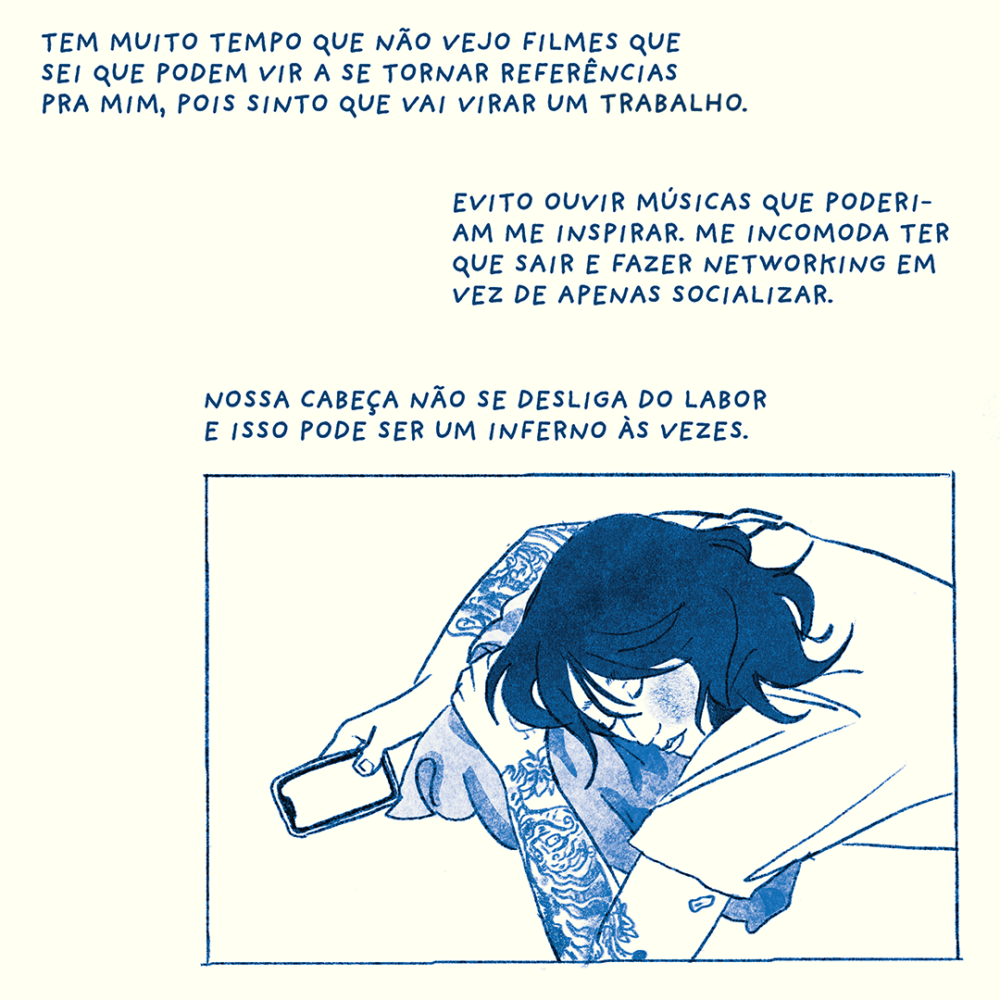

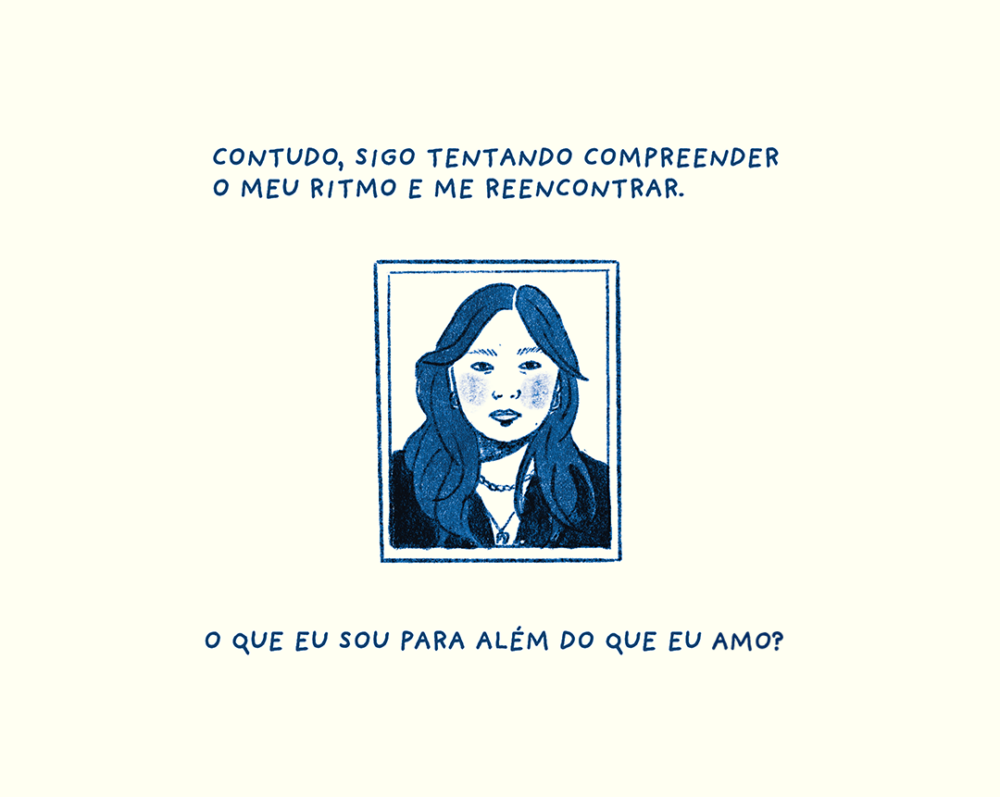

Essa coisa do desejo não só acompanhou a pesquisa do início ao fim, mas foi o que de fato me possibilitou fazê-la. O discurso mais comum que se ouve sobre o mestrado é que é um processo difícil, e para mim não foi diferente, por uma série de motivos. Lá no fundo, eu sei que só deu pé porque eu pude e consegui seguir as minhas vontades durante a pesquisa. E isso não é pouca coisa. Mas o que leva alguém a pesquisar, afinal? No meu caso, o motivo não era objetivamente o diploma, nem a promessa próspera e segura de um futuro profissional na área (carreira acadêmica? Nesta economia?!). Ele tinha mais a ver com uma ânsia de dar vazão à curiosidade que me acompanha desde que desenvolvi a capacidade de pensar e me questionar sobre as coisas do mundo. Essa curiosidade, que é quase um comichão no corpo, foi surgindo aos poucos lá nos meados do primeiro semestre da pós-graduação, quando eu ainda não tinha exatamente uma pergunta formulada, mas já observava de maneira atenta o cenário confuso e ambíguo que enxergava ao meu redor.

Em 2022, uma bandeira do Brasil avistada em local público poderia sinalizar coisas muito diferentes: uma cerimônia oficial de qualquer instância de governo, um grupo de torcedores da Seleção Brasileira de Futebol, uma manifestação de extrema-direita em defesa de valores (no mínimo) conservadores ou (no pior dos casos) evidentemente fascistas. O contexto, o local e quem portava a bandeira eram aspectos importantes para tentar discernir esses significados. Mais do que isso, porém, me interessava a imagem visual da bandeira em si: o fato de que, naquele período, quando penduradas em sacadas de casas e prédios de muitas cidades brasileiras, elas funcionavam como um aceno em apoio ao então presidente, Jair Messias Bolsonaro. O “todo” pela “parte”: a bandeira de um país inteiro, apropriada por um espectro político, exprimindo significado de apoio a um candidato específico.

Tal apropriação provocava diferentes reações, é claro. Da revolta ao desejo de resgate, do repúdio à reivindicação. As críticas à bandeira nacional brasileira, aliás, são tão antigas quanto sua própria criação – realizada às pressas, logo após o golpe da Proclamação da República, em 1889. A maioria delas se limitava a desaprovar a inspiração imperial do projeto (que mantinha as cores verde e amarelo, tradicionais das casas de Bragança e Lorena) ou a referência positivista (o dístico “Ordem e Progresso”, adaptado do lema criado por Auguste Comte). Em 2022, porém, o que se via em pauta ia muito além das decisões estéticas e discursivas do projeto da bandeira: o que estava em disputa entre diferentes grupos políticos era o que esse símbolo nacional deveria representar e que projeto de país deveria ser defendido a partir dele.

A pesquisa como abertura

O perfil @designativista é o principal canal de comunicação do movimento Design Ativista, que articula iniciativas e práticas que vão além do online. A conta no Instagram foi criada em outubro de 2018, durante o período de campanha eleitoral e publica imagens de autorias diversas, previamente selecionadas e normalmente agrupadas por tema no feed da conta. Em agosto de 2024, o perfil era seguido por 260 mil usuários.

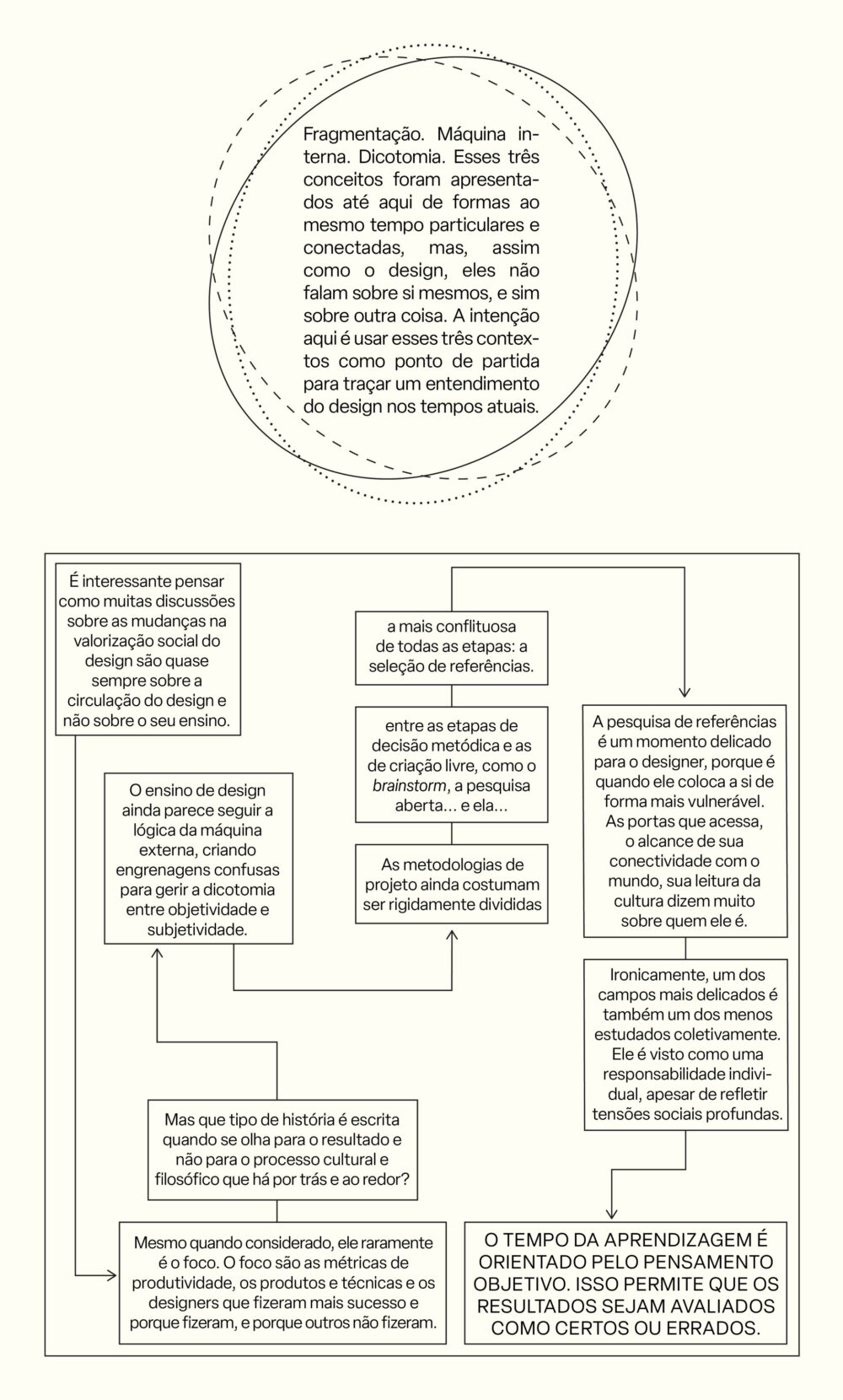

O ensaio “Educação domesticada para criativos precarizados“, escrito por Eduardo Souza e publicado na Recorte Ano 3, questiona esse viés funcionalista que é frequentemente usado quando o assunto é educação. Para o autor, o aprendizado é uma experiência vital e complexa e não deve ser tratado exclusivamente como um meio para uma vida melhor – de acordo com os padrões impostos pelo capital. [N.E.]

Em minhas investigações iniciais pelo feed do perfil @designativista3 no Instagram, eu já notava um grande número de publicações que, de alguma forma, mobilizavam a imagem da bandeira nacional. Em algumas, ela aparecia na versão original, inalterada, mas num contexto de crítica. Em outras, uma versão modificada da bandeira era veiculada, com alterações no texto central, nas cores ou em outros elementos. Havia uma pluralidade formal nas manifestações desse símbolo nacional, feitas por diferentes grupos sociais e políticos. A curiosidade surgiu ali. Mas como abordar um tema que parece tão confuso, que tem tantos lados, sem me restringir ao mapeamento de desdobramentos e ocorrências em tempo real?

Olhando hoje, em retrospecto, me parece que não querer resolver o problema é uma boa postura para se assumir durante um processo de pesquisa. Posso dizer que, ao longo da minha educação, na vida toda, fui mais condicionada a pensar e enxergar o estudo e o conhecimento de uma forma instrumentalizada, ou seja, pensava que eles serviriam para me fazer chegar a algum lugar.4 No mestrado, finalmente compreendi que conquistas como cumprir uma expectativa bem definida, aprofundar algum tema ou descobrir qualquer coisa nova (ou nem tão nova) são igualmente valiosas, apesar de mais difíceis de mensurar. Só que, quanto mais se ganha experiência fazendo pesquisa (ou vivendo, de forma geral), mais fica evidente que não vamos resolver nada. Com muito esforço e alguma sorte, conseguimos puxar um ou mais fios de pensamento que poderão ser úteis para tecer novas ideias, reforçar malhas antigas ou aumentar um pouquinho a extensão do tecido do conhecimento. E, em qualquer um dos casos, isso já é o bastante. Não porque estamos acomodados, ambiciosos de menos ou trabalhando pouco – mas porque produzir conhecimento não é uma tarefa simples, e a pressão por resultado é mais inimiga do que aliada nesse processo (de novo, para reforçar: dois anos passam voando).

Tendo como interesse de pesquisa a situação controversa da bandeira nacional brasileira, não havia sequer risco de querer resolver coisa alguma. Mas a questão de como abordar o tema permanecia em aberto. E essa hesitação acabou me levando a descobrir um aspecto da pesquisa que, a meu ver, é a maior beleza desse processo: ter a possibilidade de pôr em questão o que quer que seja pertinente e necessário. Inclusive a dúvida, o não saber. Em outras palavras, se o meu interesse estava nos múltiplos sentidos que a bandeira brasileira adquiria ou provocava nas pessoas, o ponto de partida da minha pesquisa poderia ser exatamente esse. A bandeira nacional é uma imagem de dissenso estético – isto é, não há consenso sobre o que é percebido a respeito da imagem deste símbolo nacional de pretensa representação coletiva. Em termos formais, poderia dizer que essa era a minha hipótese. Cabia, na experiência de um mestrado, testá-la. Mas como eu poderia fazer isso?

Tive a oportunidade de cursar um programa de pós-graduação que estimula a autonomia e a iniciativa no fazer de uma pesquisa em design, no sentido de que lá é possível aplicar métodos já bem estabelecidos, mas também são encorajadas práticas que proponham novos modos de coletar, organizar, ler e interpretar as informações com as quais lidamos. E assim, o primeiro passo foi dado. Meu impulso inicial foi, de fato, começar a coletar todas as imagens que traziam a bandeira nacional brasileira com algum tipo de modificação ou intervenção. Uma vez que identifiquei meu tema de pesquisa no próprio Instagram, comecei por ali: varrendo o feed inteirinho do @designativista em busca de todo tipo de alteração e recriação da imagem da bandeira nacional. Depois, parti para a hashtag #designativista, que contava com um número muito maior de publicações devido à liberdade de uso por qualquer usuário da rede social.

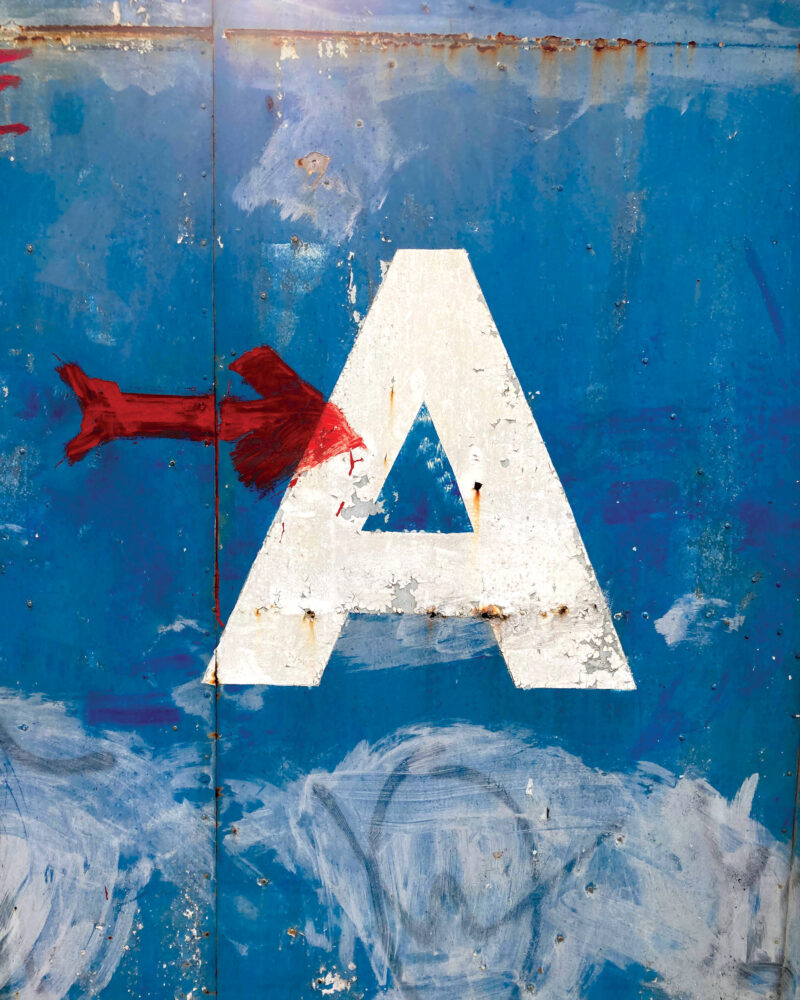

A coleta de imagens começou já nos primeiros meses do mestrado, em 2022, e seguiu-se até o fim de 2023, a menos de três meses da data em que defenderia a dissertação. Reuni algumas centenas de registros de bandeiras modificadas, mas, com alguns procedimentos de organização e estruturação do acervo, cheguei ao número de 338 imagens. Todas elas foram produzidas entre os anos de 2013 e 2023 e apresentam algum tipo de intervenção e/ou reinterpretação do estandarte nacional – ou seja, nenhuma imagem traz a bandeira em seu desenho oficial original. As fontes de pesquisa e tipos de mídias reunidas são bastante diversas: há tanto imagens ilustrativas quanto fotográficas. Dentre as fotografias, há algumas autorais, produzidas durante caminhadas e observação das ruas, especialmente no período eleitoral de 2022. Muitas outras foram encontradas em pesquisas bibliográficas, coleções digitais e redes sociais de artistas, designers e ilustradores. Com um acervo em construção, uma pesquisa sobre imagens começou a ser elaborada – ainda que sem muita certeza de para onde ela me levaria.

Coletar, ler e relacionar imagens

Uma dificuldade comum num relato de pesquisa é como descrever de forma organizada tudo que aconteceu, porque junto dessa missão vem um anseio de apresentar alguma linearidade temporal, por mais que o processo tenha sido um grande emaranhado de ações paralelas e entrelaçadas. Então, aqui eu vou precisar voltar um pouco, antes de retomar de onde parei, para falar mais sobre essa ideia de coletar imagens modificadas da bandeira.

A ideia de livros como cestos, descrita por Ursula K. Le Guin também aparece em outro ensaio da Recorte Ano 3: “Cosmopolíticas editoriais”, de Felipe Carnevalli e Paula Lobato. [N.E.]

Em uma das disciplinas que cursei como aluna especial, antes mesmo de ingressar no mestrado, me deparei com o livro A teoria da bolsa da ficção (N-1 Edições, 2021), da conhecida autora de ficção especulativa Ursula K. Le Guin. Nesse texto, é apresentada uma formulação de Elizabeth Fisher, que supõe que o primeiro dispositivo cultural teria sido um tipo de recipiente para guardar ou carregar coisas coletadas. A partir dessa ideia de “bolsa” ou “cesta”, Le Guin elabora um argumento fundamental sobre as narrativas que chegam até nós, através dos séculos.5 As histórias que foram registradas e passadas adiante são aquelas que contam os feitos de heróis e desbravadores e quase sempre envolvem armas de dominação: “Todas nós ouvimos tudo sobre todas as lanças e espadas, as coisas para bater e perfurar e açoitar, as coisas longas e rígidas, mas ainda não ouvimos falar sobre onde se colocam essas coisas, o recipiente onde as coisas são guardadas”. O paralelo entre armas e bolsas também é interessante porque põe em evidência o artefato que faz parte das tarefas cotidianas de manutenção da vida:

“As imagens dos caçadores de mamutes ocuparam espetacularmente as paredes das cavernas e o imaginário, mas o que nós realmente fizemos para permanecer vivos e saudáveis foi coletar sementes, raízes, brotos, botões, folhas, nozes, frutos, frutas e grãos, além de insetos e moluscos e pássaros, peixes, ratos, coelhos e outros pequenos animais que provêm proteína e podem ser capturados com redes ou armadilhas simples.”

O fato de que eu estava fazendo uma coleta já seria suficiente para ter sido afetada por essa leitura, mas a verdade é que ela me ajudou a enxergar um aspecto óbvio sobre o tema da pesquisa que eu começava a construir: uma bandeira é, também, um artefato de dominação. No entanto, não é possível saber precisamente o tipo de contexto social em que as primeiras bandeiras foram criadas. O que os registros históricos nos informam é que, ainda que uma primeira versão de bandeira tenha surgido num contexto comunal pacífico, não foi preciso muito tempo até que o objeto passasse a ser usado em disputas territoriais, cumprindo a função de sinalizar posse ou autoridade; e nas batalhas e conflitos, servindo para identificar grupos antagônicos.

Há muitos aspectos da formalidade universitária que eu antipatizo e, para melhor lidar com eles, prefiro rebater com o meu tipo de humor: se a dissertação é algo que eu vou ter que defender para uma banca avaliadora, nada mais natural que eu vá reunindo diferentes autores e referências para serem meus escudos. Tudo ainda bastante bélico, pois é.

Só que essa, novamente, é apenas a história oficial das bandeiras como as conhecemos hoje. O argumento que atravessa o texto de Le Guin propõe, também, uma reflexão sobre o que sempre existiu e persistiu para além da perspectiva dominante. Isto é, que outras tantas imagens de usos similares aos das bandeiras já surgiram, cujas histórias não foram contadas? Imagens produzidas por pessoas comuns, em vez daquelas portadas por imperadores e exércitos? Imagens efêmeras e, em certo ponto, até descartáveis – ou descartadas? Eram essas imagens que me interessavam. Não por acaso, foram as versões modificadas da bandeira que me despertaram a curiosidade. E assim, com o primeiro “escudo teórico”6 de Ursula K. Le Guin, segui me propondo a fazer uma coleta de imagens não oficiais da bandeira brasileira – escolhendo, assim, direcionar o olhar para o que existe e o que comunica, para além do que foi formalmente instituído e reconhecido.

Uma coleta que reúne centenas de imagens deveria desembocar em algum tipo de análise sobre elas, certo? Sim. Esse era mais um ponto que levantava certa preocupação, porque, bem… eu não queria fazer uma análise de imagens convencional de uma pesquisa em design. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, que eu não gostaria de fazer uma análise baseada em agrupamentos típicos da sintaxe visual – paleta de cores, composição, tipografias, linhas, texturas, escalas etc. Mas não seria esse o esperado em uma pesquisa de design?

A Escola Superior de Desenho Industrial faz parte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), foi fundada em 1962 e é conhecida por ser a primeira instituição de ensino superior a oferecer o curso de Desenho Industrial no Brasil. [N.E.]

Retomando o ponto sobre a abertura para autonomia e experiência de novos métodos que o Programa de Pós-Graduação em Design da Esdi7 propõe, fui entendendo que talvez eu não precisasse mesmo ter como foco principal a estrutura gráfica dessas imagens. Estudá-las pela via da semiótica ou da retórica visual eram caminhos possíveis, mas essas abordagens não me interessavam, em especial naquele momento, até porque, eu não tinha nenhuma experiência com elas.

O que aconteceu, no fim das contas, foi o surgimento de um método a partir da própria coleta e convivência com essas imagens: aos poucos e ao longo do tempo, observando-as, comecei a perceber relações entre elas, repetições, aspectos similares sendo comunicados de diferentes formas. Há algo de peculiar em imprimir e olhar por períodos estendidos de tempo imagens que foram feitas para serem observadas numa tela de celular por algumas frações ou unidades de segundo. A expansão do tempo dedicado a elas permitiu a leitura de aspectos que muitas vezes passam despercebidos na dinâmica acelerada e efêmera das redes sociais.

Os textos referenciados neste parágrafo são: “From Description to Correspondence: Anthropology in Real Time” que faz parte do volume Design Anthropology: Theory and Practice (Bloomsbury, 2013), de Tim Ingold e Caroline Gatt, e “Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial”, publicado no periódico Cadernos Pagu, n. 5 (Unicamp, 1995).

Com Caroline Gatt e Tim Ingold, aprendi sobre a correspondência – uma abordagem de abertura da percepção para os fluxos de acontecimentos e materiais com os quais trabalhamos, que vai na contramão da produção de conhecimento como mero acúmulo de informações acerca do mundo. É estabelecendo relações com as coisas que observamos e investigamos que podemos pensar, de fato, sobre elas. Já com a Donna Haraway, aprendi sobre o fazer situado como critério fundamental para se pesquisar com responsabilidade. Ela critica os modos hegemônicos de fazer ciência, que recomendam abordagens distanciadas e presumidamente neutras como condição para uma suposta objetividade. Haraway, inclusive, é autora de uma frase que eu carrego sempre comigo em meus estudos, e acho que serve para muita coisa: “o único modo de encontrar uma visão mais ampla é estando em algum lugar em particular”. A objetividade e a amplitude vêm, portanto, de uma visão que está situada, não distante e despercebida.8

Dei o nome de análise relacional ao método que surgiu e se estruturou enquanto eu observava as imagens. Relacional porque ele é fruto da relação que estabeleci com essas imagens, de como escolhi ler todas elas, individualmente e em conjunto; mas relacional também, por conta dos vários tipos de relações que elas estabelecem entre si e com os fatos políticos e sociais com os quais elas dialogam. Em conjunto, as imagens coletadas narram histórias, carregam mensagens e comunicam discursos de interesse coletivo através de táticas visuais e usos da linguagem gráfica.

Um aglomerado de diferenças

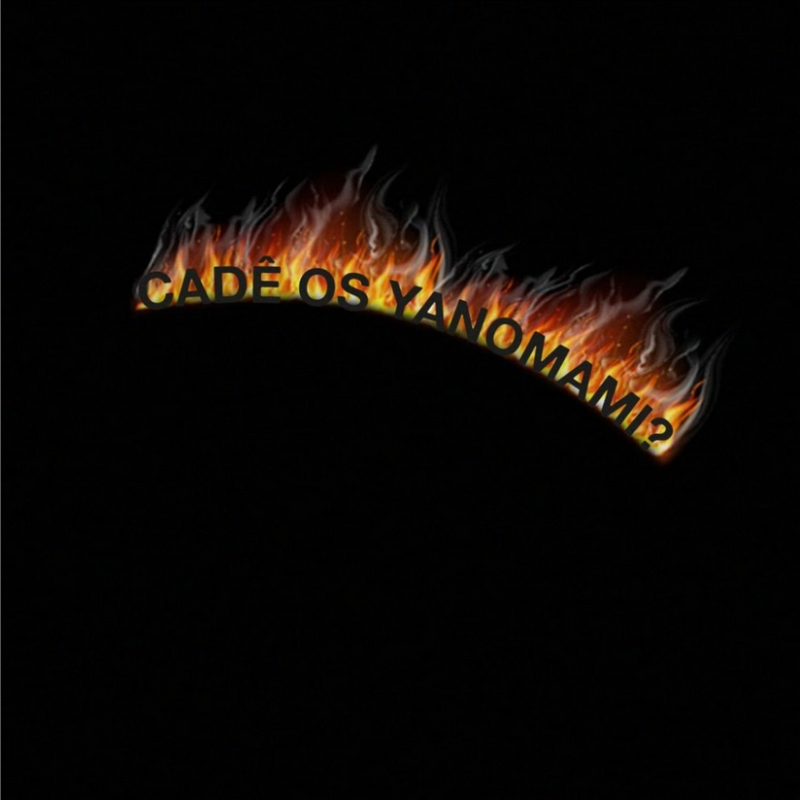

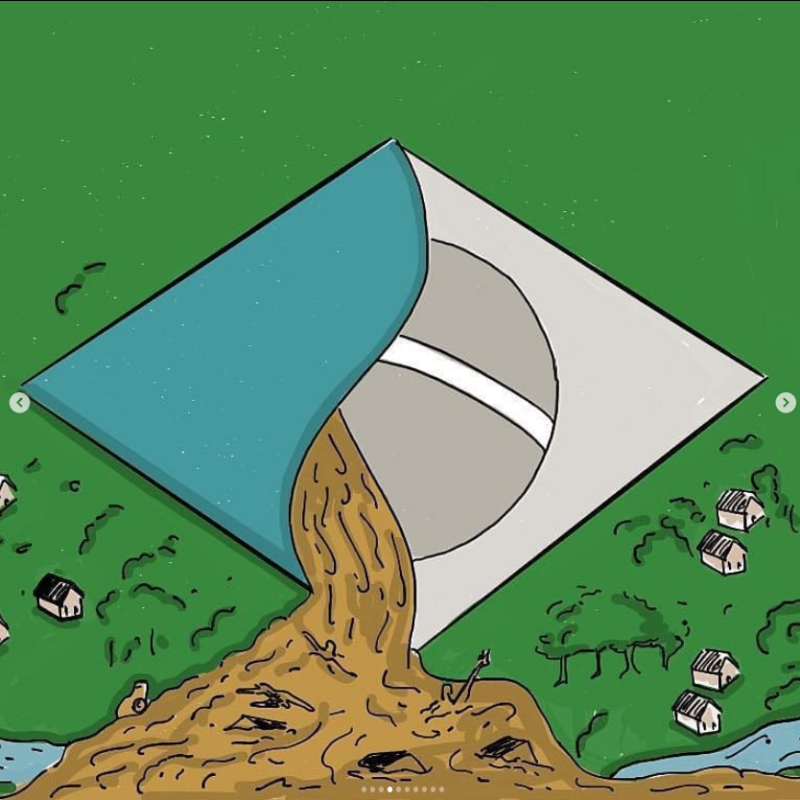

A primeira coisa que percebi nas imagens modificadas da bandeira foi o tom de reprovação e protesto, frequentemente também bastante sarcástico. Na verdade, a imensa maioria das imagens que coletei cabiam nessa descrição, que acabou se tornando o critério para a criação do primeiro grupo de catalogação: denúncia e repúdio. No fim das contas, o volume dos outros dois grandes grupos – defesa e afirmação e outros futuros e comunidades –, somados, ainda era menor que o do primeiro.

As circunstâncias do próprio dissenso sobre a imagem da bandeira explicam essa desproporção: se a versão oficial da bandeira nacional brasileira, em muitos contextos, havia ocupado uma posição de identificação com o bolsonarismo, é natural pensar que ela serviria também como suporte para críticas e paródias criadas pela oposição.

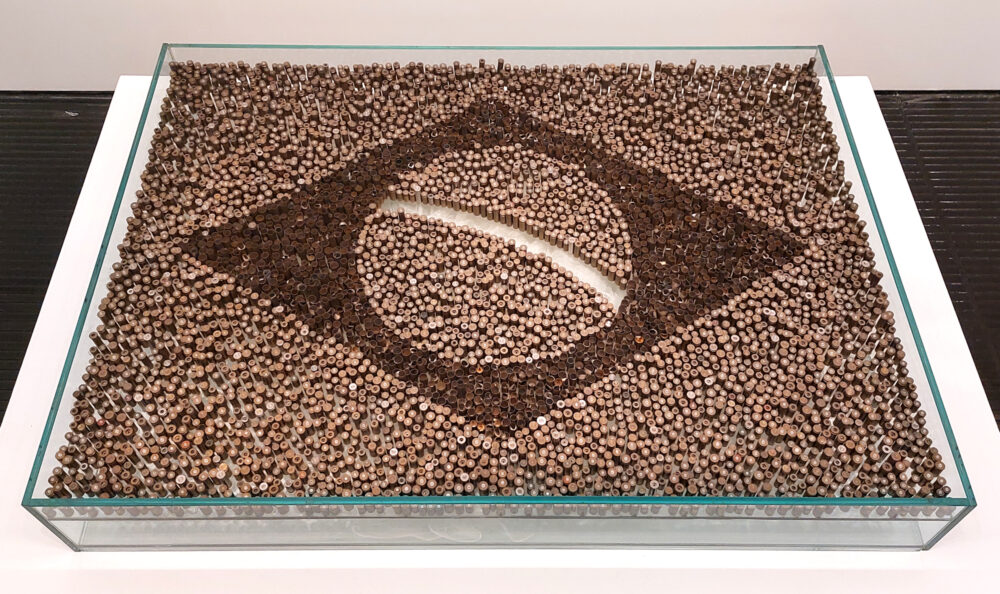

“5664 Mulheres” (2014), obra de Beth Moysés, fotografada pela autora na exposição Histórias Brasileiras, realizada no Museu de Arte de São Paulo (Masp) em 2022.

“Monumento à Independência – I” (2021-2022), obra de Hal Wildson. Fotografada em 2023.

“Cobertor” (2020), obra de Jefferson Medeiros, fotografada pela autora durante a exposição “Carolina Maria de Jesus: Um Brasil para os brasileiros”, realizada no Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR) em 2022.

Desordem, destruição ambiental, vazio, fragilidade, apagamento, violência, autoritarismo, escassez, corrupção, retrocesso… Esses foram alguns dos temas que consegui identificar nas imagens reunidas neste grupo. Nesses casos, a bandeira simboliza o próprio problema – por vezes ela é o alvo das críticas, mas, frequentemente, também é o que o causa.

No prefácio à obra de Frantz Fanon Os Condenados da Terra (Civilização Brasileira, 1968), Jean-Paul Sartre (1905-1980) escreve que “nós não nos tornamos o que somos senão pela negação íntima e radical do que fizeram de nós”. Embora ele esteja se referindo a um contexto social e político muito diferente do nosso, essa é uma frase que parece explicar as imagens que compõem esse primeiro grupo. É como se, dentro de um processo de conscientização e amadurecimento político, o primeiro passo envolvesse necessariamente “dar nome aos bois”: identificar e enumerar os problemas, contabilizar e apresentar os dados, dar conta, objetiva e subjetivamente, do que destrói e do que ameaça nosso senso de coletividade.

Aos poucos, fui percebendo que havia imagens que serviam de contraponto para as anteriores. Elas veiculavam, sim, versões modificadas da bandeira nacional brasileira, mas transmitiam mensagens em defesa e afirmação de valores e ideias populares. Assim nascia mais um grupo conceitual.

Registro fotográfico da bandeira “A ordem é samba”, de Juliana Joannou, usada no Samba da Volta, no Rio de Janeiro. Fotografia de Mar Muricy, 2023.

As imagens reunidas nele exaltam o legado e o patrimônio brasileiro, comunicam valores e políticas de reparação, falam sobre resistência, futuro e esperança. Há também um subgrupo expressivo exclusivamente composto por imagens produzidas durante o período eleitoral. Essa produção localizada no tempo e no território nacional demonstra um esforço do espectro político de esquerda em resgatar o estandarte como representação nacional, em reação à apropriação e uso reforçado do símbolo pela direita.

Acho que não é preciso dizer que o processo de convivência, observação e experimentação com essas 338 imagens envolveu muitas idas e vindas, nomeações e renomeações, aproximações e distanciamentos entre imagens e grupos. Com o tempo, comecei a perceber um terceiro tipo se sobressaindo no acervo: imagens que davam um passo além.

A esse terceiro e último grupo conceitual, dei o nome de imagens em proposição a outros futuros e comunidades. São imagens de criação, intervenção e releitura sobre a bandeira nacional brasileira em que se observa um subtexto de denúncia e repúdio, ou de afirmação de princípios e valores – porém, nessas, é possível enxergar um tipo de abertura especulativa. São imagens que extrapolam a noção de resistência para exprimir valores de retomada, resgate e sonho.

“Bandeira brasileira” (2019), obra de Leandro Vieira, fotografada pela autora no Masp durante a exposição Histórias Brasileiras em outubro de 2022.

O termo “estória”, e não “história”, conforme usado por Donna Haraway em seu livro Ficar com o problema: fazer parentes no chthuluceno (N-1 Edições, 2023), foi escolhido intencionalmente, como forma de diferenciar melhor as narrativas fabuladas a partir das imagens, do que são os fatos passados, parte da narrativa historiográfica oficial.

Mais do que isso, essas imagens também deixam explícita a pluralidade que compõe qualquer coletividade. De fato, uma bandeira nacional também pode ser acionada como um tipo de manto apaziguador, empregado para unir e identificar uma nação que é constituída, sobretudo, por várias comunidades diferentes. Essa afirmação da diferença nas imagens deste grupo conceitual fica mais nítida à medida que percebemos que tais bandeiras imaginadas defendem grupos sociais oprimidos, apagados ou deixados à margem da história oficial do Brasil. São bandeiras que representam pessoas indígenas, negras, quilombolas, LGBT+ e praticantes de religiões de matriz africana; ou bandeiras de discursos revolucionários, que defendem valores ou medidas pouco acolhidas na realidade atual.

Nos grupos anteriores, as imagens foram lidas por mim como registros e interpretações de fatos de um passado comum e, por isso, podem ser relacionadas a momentos históricos dos últimos anos. Dada a natureza imaginativa deste terceiro grupo, sua análise exigiu outro tipo de aproximação: essas bandeiras imaginadas servem de inspiração para estórias de um Brasil futuro, posto que experimentam com a escrita de fabulações especulativas. Por serem baseadas em análises factuais e documentais, essas narrativas ficcionais funcionam como exercícios de imaginação sobre outros futuros possíveis e refletem nossa capacidade, enquanto sociedade, de responder aos desafios do presente.

Em diferentes partes do mundo, imagens têm sido usadas para recrutar, radicalizar e cultivar sensos de identidade e de pertencimento a doutrinas políticas específicas – especialmente entre grupos de extrema-direita, que parecem ter compreendido mais rapidamente o poder das imagens sobre o imaginário coletivo. Esses casos nos ajudam a perceber que, para querer alguma coisa, é preciso conseguir imaginá-la. No mínimo, a visualização deste outro imaginário facilita o processo de dispor forças para alcançá-lo. As imagens que compõem esse terceiro grupo parecem apontar, justamente, para essa direção.

Ao fim da análise dos conjuntos, fica evidente que o dissenso estético em torno da imagem da bandeira nacional é apenas o reflexo de uma série de questões maiores e mais complexas, que abarcam a realidade brasileira e a própria constituição do país. O que o design tem a ver com isso? Bom, para além do caso específico da bandeira nacional e das circunstâncias de sua criação, essa pesquisa também joga luz sobre a problemática que é projetar algo para representar uma ampla variedade de pessoas, frequentemente unidas por processos de exploração e violência, como aconteceu na fundação do Brasil e de tantos outros países. Muitos projetos de design são atravessados por essas questões, frequentemente encobertas, dentro das demandas comerciais e briefings de criação. No contexto de mercado, parece ser mais palatável vender o sonho idealizado da união homogênea do que comunicar a importância e o valor das diferenças que nos atravessam.

“Fantasmas da Esperança” (2018), pintura de Marcela Cantuária fotografada por Vicente de Mello, que ilustra este ensaio.

“Refundar o país, demarcar territórios” (2020), obra de Matheus Ribs.

“Bandeira afro-brasileira (em diálogo com David Hammons)”, segunda versão (2020), obra de Bruno Baptistelli fotografada pela autora no Masp durante a exposição Histórias Brasileiras” em outubro de 2022.

“Bandeira Mulamba de Ouro” (2021), obra de Mulambö, fotografada pela autora no MAR durante a exposição Carolina Maria de Jesus: Um Brasil para os brasileiros, em junho de 2023.

(In)conclusões

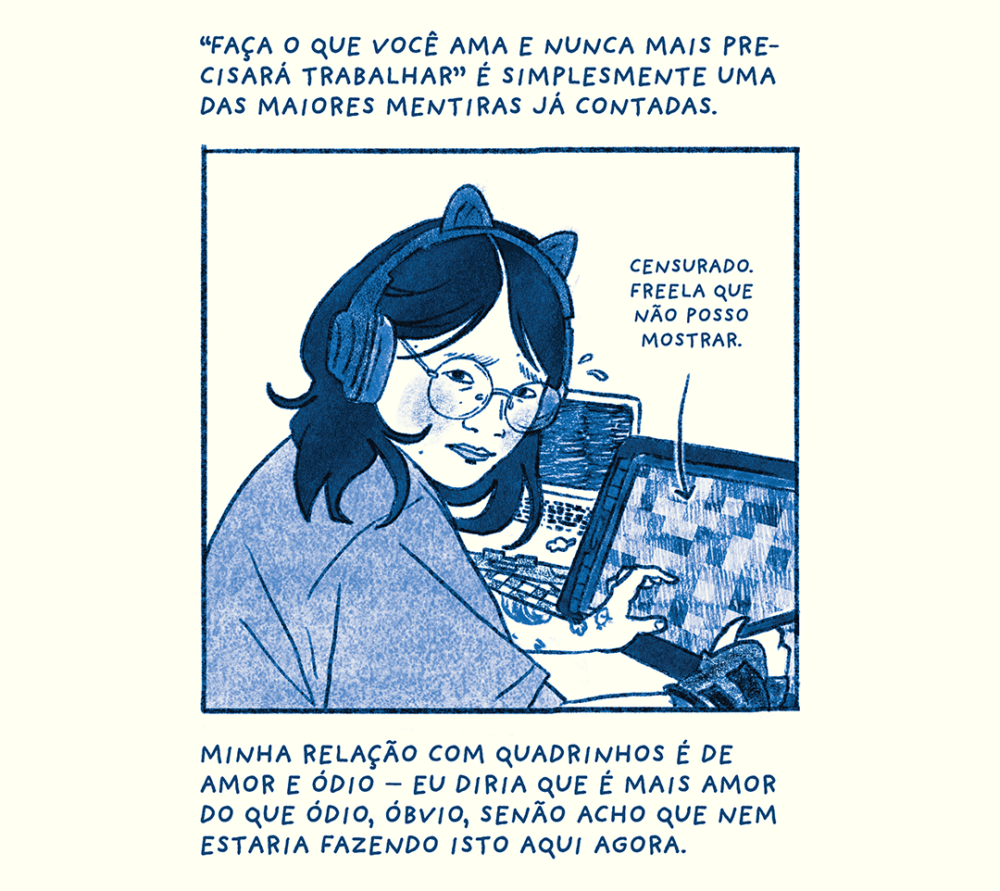

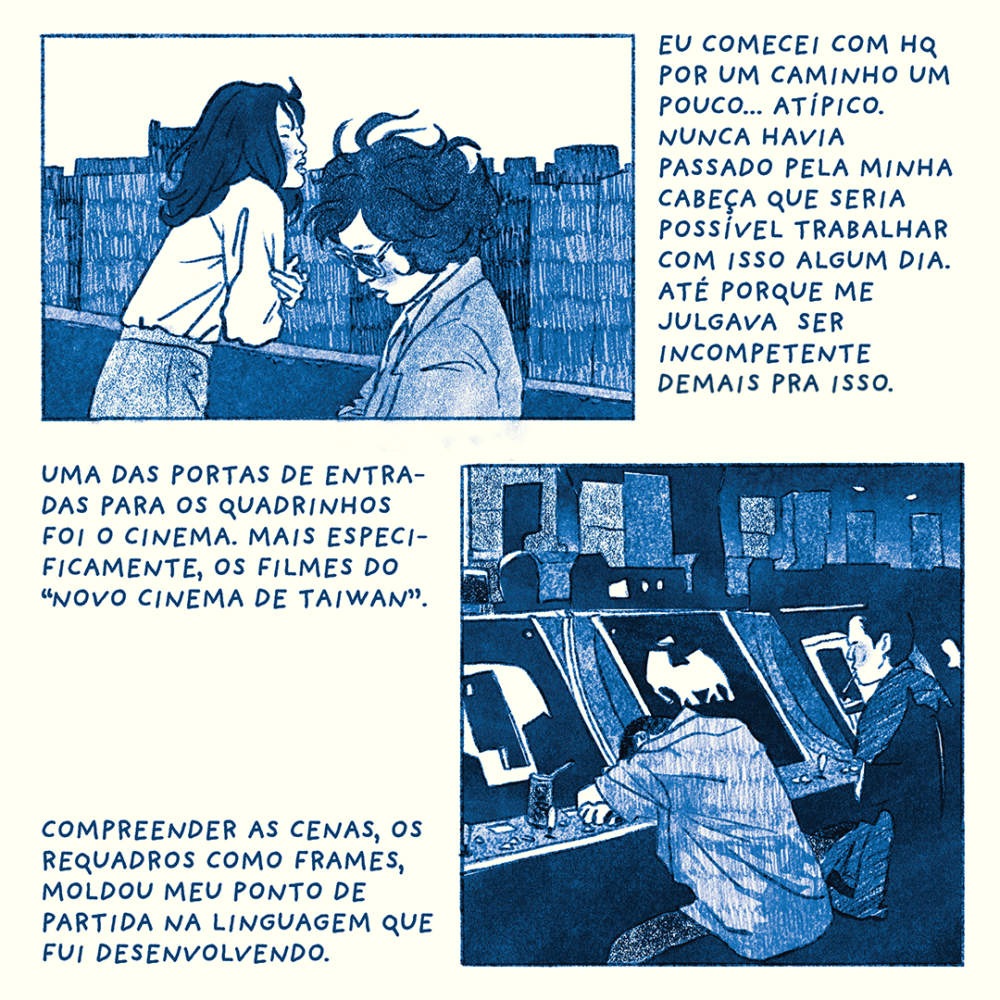

Existe uma linha narrativa que conduz essa pesquisa: ela vai da revolta ao sonho, da denúncia à imaginação, do repúdio à proposição. O conceito de design especulativo, apresentado a mim ainda na graduação, sempre pareceu, pelo menos para mim, ser motivado por um tipo de curiosidade típica de designers excêntricos norte-americanos ou europeus com bastante orçamento e tempo disponíveis para experimentar – em outras palavras, algo que poderia até ser interessante, mas que parecia estar fora da minha realidade. Eu era, afinal, uma jovem de Petrópolis estudando design numa universidade pública no centro do Rio de Janeiro. Reencontrar no mestrado a ideia de especulação, imaginação e sonho, portanto, foi uma surpresa tão inesperada quanto bem-vinda. Afinal, não é o design o ofício orientado a projetar e manter os produtos, serviços e comunicações que compõem nossa realidade material?

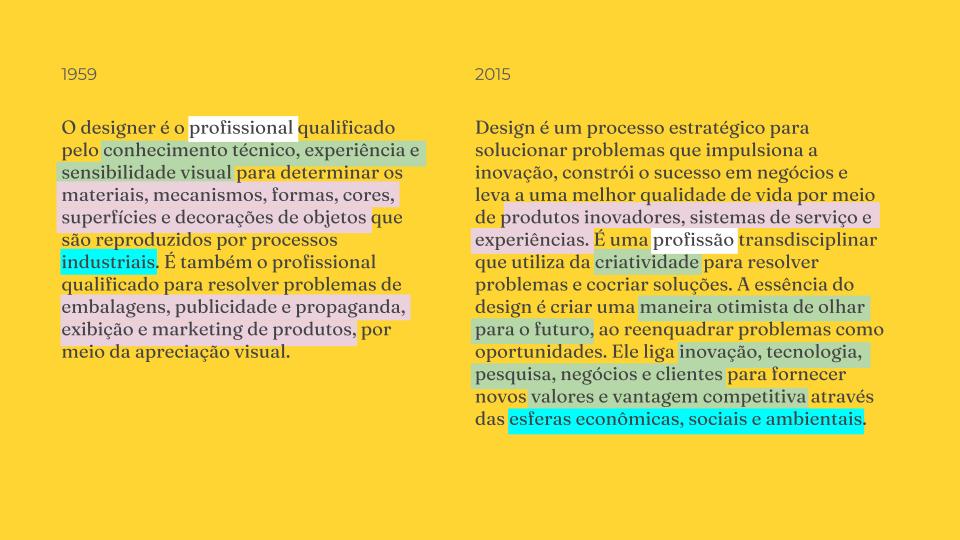

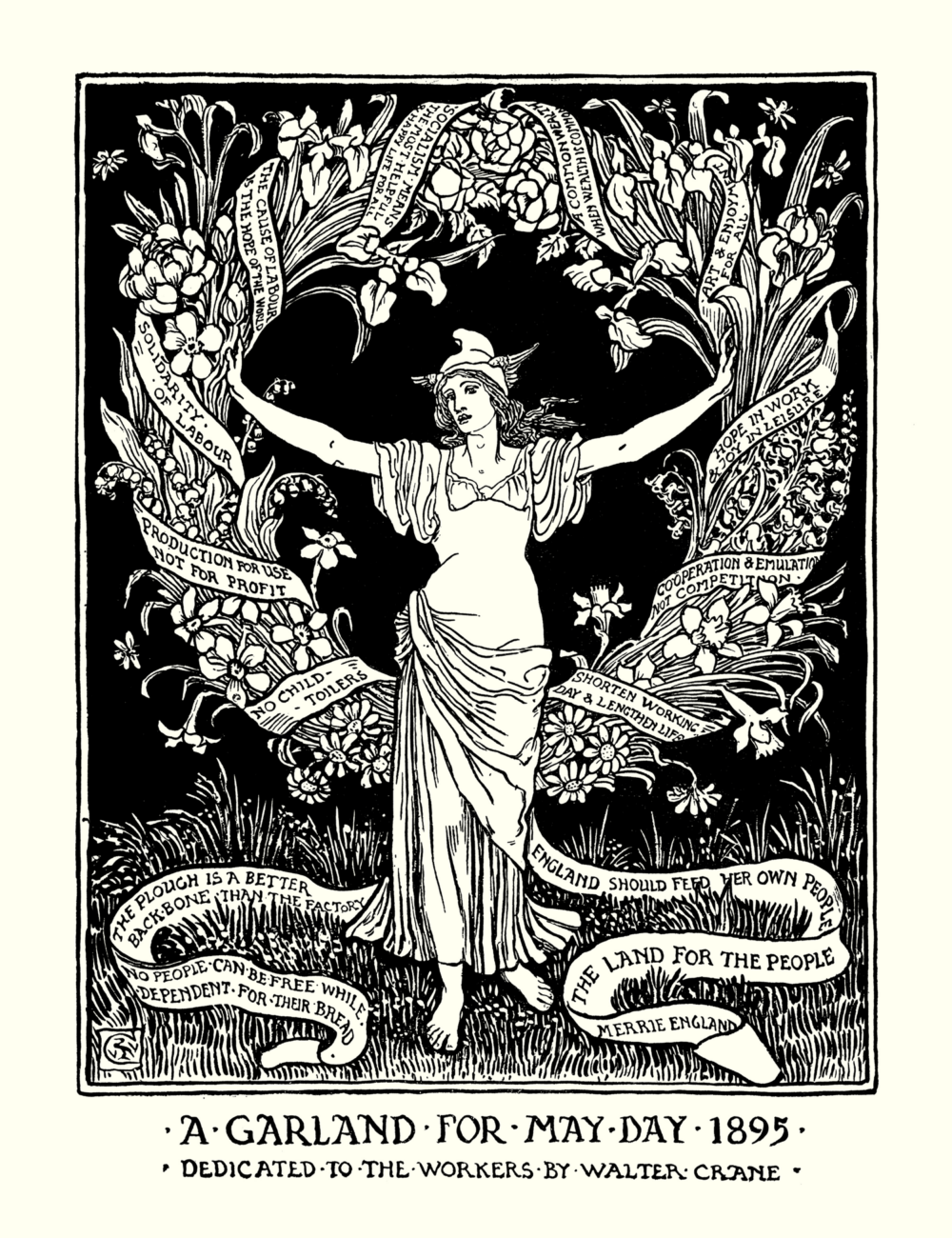

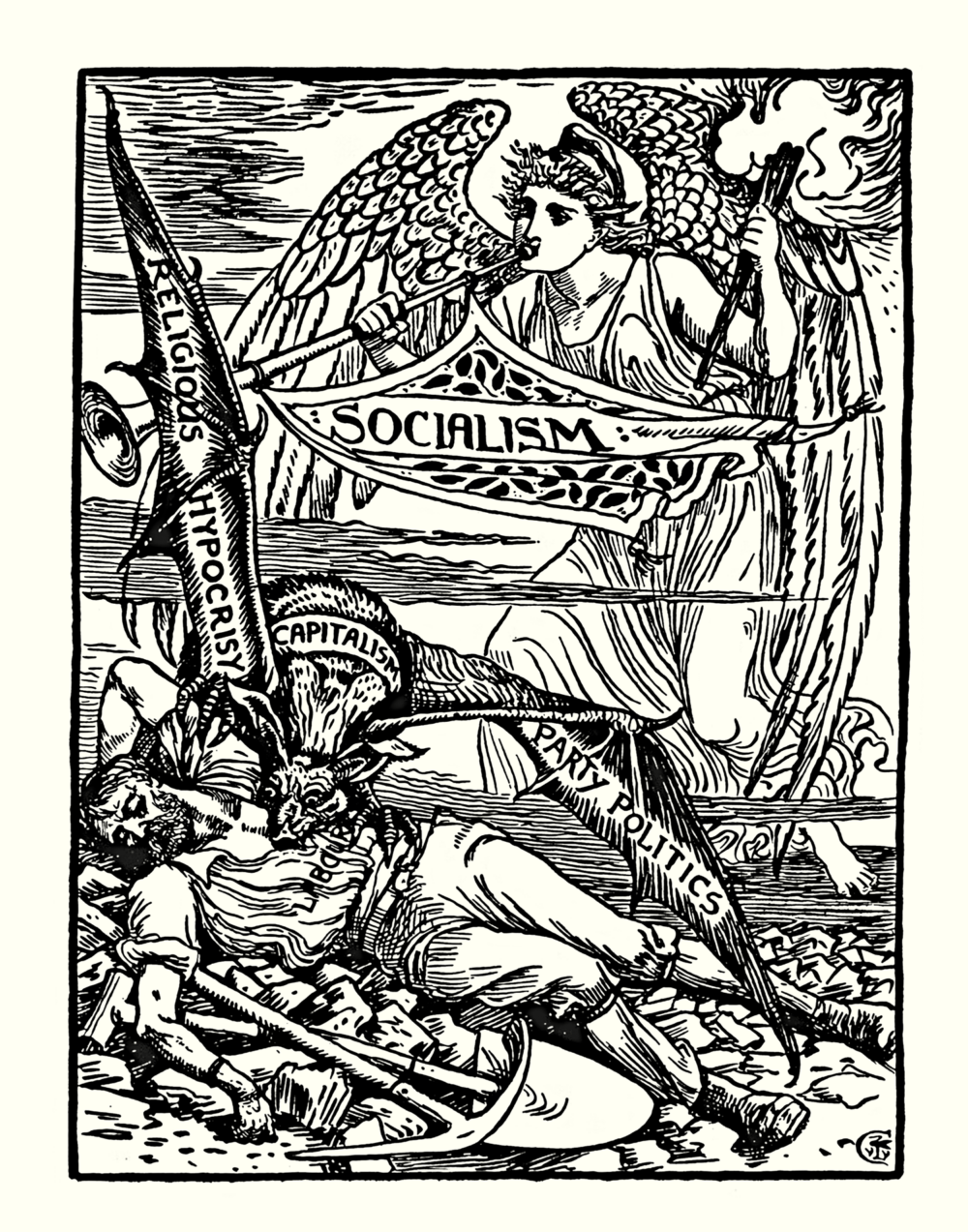

O lugar do design enquanto prática de levantamento de possibilidades, e não só de pronto atendimento de demandas comerciais, é um ponto sensível desde os tempos mais primórdios desta profissão. Neste trecho do artigo “Political Economies of Design Activism and the Public Sector”, apresentado na conferência Nordes 2011 – Making Design Matter, em Helsinque, e traduzido livremente por mim, o pesquisador Guy Julier afirma:

A história do design nos diz duas coisas. Uma delas é que a profissão de design sempre foi moldada por forças econômicas, sociais, políticas e culturais. A outra é que muitos designers e educadores de design são idealistas. Essas duas questões permanecem em conflito. A primeira sugere que o design é uma atividade passiva e pragmática destinada a responder aos fluxos e refluxos da mudança local e global. É impulsionado pelo serviço a interesses mais amplos. Mas os designers também estão interessados em melhorar o que existe.

A exposição foi realizada de novembro de 2018 a janeiro de 2019, na galeria Periscópio Arte Contemporânea, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Na atual realidade de insegurança econômica e precarização do trabalho, é difícil encontrar espaços e oportunidades em que seja possível dar vazão a essas motivações idealistas. Usar as habilidades de design em prol das demandas cotidianas de causas políticas e campanhas de ativismo é um passo importante, mas me parece não ser o único. O designer deveria, também, estar aberto ao potencial do sonho. Especular, imaginar e pôr em questão como as coisas poderiam ser, ou o que poderíamos buscar é, também, uma prática fundamental para os tempos em que vivemos. Não isolados, não sozinhos, não alienados – cada um em seu home office imaginando utopias –, mas sim em diálogo com o mundo, com o que emerge no debate público, com o que diferentes grupos sociais de atuação política discutem e elaboram coletivamente sobre possíveis saídas e contornos para os problemas atuais. No texto curatorial para a exposição “República da Cobra”, de Randolpho Lamonier e Thiago Martins de Melo10, o curador Germano Dushá escreve que “a imaterialidade dos sonhos intervém sobre a materialidade da vida”, e que é no sonho que “somos capazes de pensar criticamente, quando flexionamos os limites da realidade”. Para cultivar alguma lucidez sobre os problemas que se apresentam hoje, talvez seja mesmo necessário suspender parte das restrições que a realidade nos impõe.

Você pode baixar e ler a minha dissertação completa na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Uerj.

Por fim, cabe dizer que fazer pesquisa também envolve desenvolver a valiosa habilidade de saber a hora de parar. Porque (pela última vez!) o mestrado passa rápido demais, e, quando menos se espera, você tem que escrever e finalizar um trabalho que parece que está só começando. Mas também porque o conhecimento dificilmente se esgota, e a tentação de seguir abrindo caixinhas e mais caixinhas de temas e assuntos correlacionados é grande. No mais, desde que entreguei minha dissertação11, a bandeira nacional brasileira não deixou de ser foco de debates, campanhas e eventos diversos que mobilizaram seus significados. Em maio de 2024, num show histórico na Praia de Copacabana, Madonna trouxe ao palco e balançou a bandeira brasileira, também representada nas cores do seu figurino – a bandeira não é da extrema-direita, é também de toda população LGBT+. Nos Jogos Olímpicos de Paris, a conquista do ouro por Rebeca Andrade no exercício do solo na ginástica artística fez a bandeira do Brasil ascender ao lugar mais alto do pódio – a bandeira representa o esporte nacional e o sucesso de uma atleta negra brilhante. As discordâncias persistem, mas estão em constante transformação. Por isso, conclusões sobre este símbolo nacional são sempre, necessariamente, parciais e temporárias. Pesquisar, para mim, tem a ver com expandir a visão e ganhar perspectiva sobre as coisas. A contradição, enfim, abre espaço para que a gente a observe e aprenda com ela.

Printscreen da transmissão da CazéTV dos Jogos Olímpicos de Paris em 1º de agosto de 2024.