Ilustração por Dominique Kronemberger / Estúdio Passeio

Ao que parece, um regime de 16 horas de tela por dia não faz bem para a saúde dos seus olhos. Foi assim que, três meses quarentena adentro, fazendo pausas do computador apenas para olhar o celular e sofrendo de uma insônia para a qual o único paliativo era assistir Netflix até que eu não estivesse mais tecnicamente acordada, me vi obrigada a marcar uma consulta com o oftalmologista. Há muito tempo não ia atualizar meu grau e tinha me esquecido da direção de arte retrofuturista dos consultórios oftalmológicos. Entre modelos de plástico de globos oculares fatiados ao meio e máquinas soviéticas pintadas de bege, me senti aliviada por estar, por um momento, longe de 2020. Saí de lá com amostras grátis de colírio e a recomendação de encontrar alguma coisa para fazer longe das telas.

A sugestão do que essa coisa seria veio, é claro, do Gambito da Rainha. O sucesso da série resultou, pelo menos nos Estados Unidos, em uma alta nas vendas de tabuleiros de xadrez. Isso se explica, em parte, pelo fato de que a vida de Beth Harmon nos anos 60, andando por aí sem máscara e pedindo doses de uísque no avião, adquiriu nas atuais circunstâncias um caráter de fantasia escapista. Pode ser que alguns desses tabuleiros sejam como, nos anos 2000, as varinhas de bruxo compradas nas lojas de brinquedo: a maioria das pessoas que tinha uma não podia fazer mágica, só gostaria de poder fazer. Mas talvez o outro componente desse súbito interesse por xadrez seja que muitos de nós precisamos lembrar como é interagir com uma invenção humana que não está coletando informações nem otimizando nosso engajamento. Eu, sem nenhuma ilusão quanto ao meu potencial de enxadrista, mas exausta dos meus aplicativos, também decidi comprar um tabuleiro de madeira.

Kasparov vs. Deep Blue

É engraçado nos voltarmos para o xadrez como uma distração dos nossos robôs parasitas, já que existe toda uma história entre os jogos de tabuleiro e o desenvolvimento da inteligência artificial. Essa história é frequentemente resumida, na cultura pop, nos jogos disputados em 1996 e 1997 entre o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, e o computador da IBM, Deep Blue. A narrativa é construída ao redor de duas coisas: primeiro, da ideia de que o xadrez é uma competição que confere ao vencedor superioridade intelectual; segundo, da persona de Kasparov, com a sua energia masculina e terno desalinhado, ranzinza, um pouco arrogante, mas indiscutivelmente genial. Essa era a virada do milênio, quando ainda se acreditava que um homem — e ajudava que fosse um homem com as características de Kasparov — representava toda a humanidade. Para fins de entretenimento (e provavelmente de propaganda da IBM), a mídia transformou Kasparov vs. Deep Blue no confronto definitivo de homem vs. máquina, natureza vs. tecnologia. A vitória dramática para o computador, que aconteceu na melhor de cinco de 97, era a prova incontestável de que a singularidade, o momento em que inteligência artificial autoaperfeiçoável superaria toda a inteligência humana, estava próxima.

“Nicolau Copérnico tirou a Terra do centro do universo, Charles Darwin nos colocou na mesma família dos animais. De certa forma, já assimilamos esses sustos. A razão, porém, como está provado por um simples jogo de xadrez entre os melhores do mundo, é algo unicamente humano, irrepetível, alguma coisa que não se empresta ou ensina a nenhuma outra forma de vida baseada no carbono ou no silício. Esse privilégio vai durar para sempre? Talvez o computador da IBM, com suas duas torres negras de 1,4 tonelada que parecem o resultado do cruzamento da geladeira com o ar-condicionado, esteja prestes a tirar mais esse triunfo da espécie humana.” [Reportagem da VEJA, 7 de maio de 1997]

A parábola Kasparov vs. Deep Blue pode ser interpretada de duas maneiras. Se você se identifica com Kasparov, a moral da história é que seremos derrotados um dia pela tecnologia que criamos, num caminho sem volta. Se você se identifica com o time relativamente anônimo de engenheiros da IBM, então somos como deuses, fabricando criaturas cada vez mais complexas para superar todos os nossos desafios. Esses dois pontos de vista extremos em relação à “questão da tecnologia” têm construído duas realidades paralelas. Enquanto uns se resignaram a compartilhar memes marxistas e sofrer, o equivalente moderno de segurar cartazes de “o fim está próximo”; outros juram que tudo vai ficar bem se você usar shampoo vegano sem parabenos e aguardar Elon Musk aparecer com uma solução mais permanente. O problema da parábola é que, ao admitir apenas duas interpretações, ela oculta outras alternativas para a nossa relação com a tecnologia.

Lee Sedol vs. AlphaGo

Em uma cena do Gambito da Rainha, Beth está sendo entrevistada por uma repórter para a revista LIFE. A repórter diz: “Quando eu era menina não me permitiam ser competitiva”. Beth responde: “Xadrez nem sempre é competitivo. Xadrez também pode ser… bonito”. Faz sentido que, depois de assistir uma partida profissional, uma pessoa saia convencida de que a competitividade é a essência do xadrez. Os maiores jogadores são famosos por serem maus perdedores e não exatamente sociáveis, como exemplificado em diversos compilados de piores apertos de mão. Mas um jogo não se sustenta apenas sobre antagonismo. Talvez um exemplo mais claro disso seja o Go, um jogo de tabuleiro inventado na China há pelo menos 2500 anos.

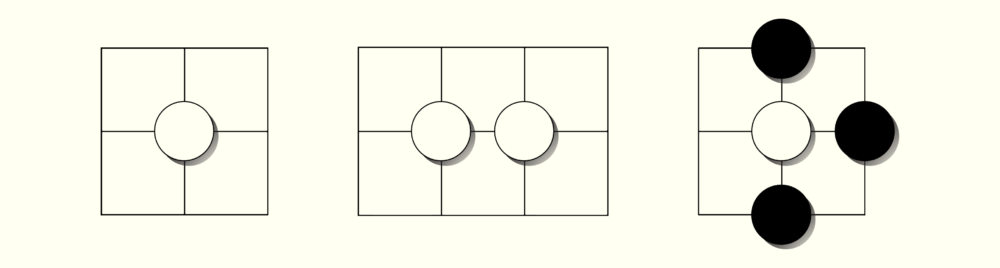

Go e xadrez são jogos de estratégia. Enquanto no xadrez as peças começam em seus lugares e precisam ser movimentadas de acordo com padrões particulares, no Go o tabuleiro quadriculado começa vazio, e a cada jogada uma peça é posicionada em qualquer um dos vértices. Existem pouquíssimas regras e a essencial é: uma peça que tiver todos os vértices imediatamente ao seu redor ocupados pelo oponente está morta. A peça morta é removida do tabuleiro. Peças em grandes grupos estão mais protegidas, peças isoladas, mais fracas. Go é, portanto, um jogo sobre posicionamento e frequentemente explicado através da analogia militar de conquista de territórios, em que é preciso dividir para conquistar.

1. Pedra com quatro liberdades; 2. Grupo de pedras com seis liberdades; 3. Atari, a pedra branca tem apenas uma liberdade.

No entanto, só porque os dois jogadores querem vencer, não quer dizer que suas estratégias sejam independentes. Se um jogador se concentra demais em capturar peças, provavelmente perderá mais rápido. É preciso estabelecer um equilíbrio, cedendo um pouco de espaço para o jogo do oponente e assim ganhando tempo para evoluir o seu em outro ponto do tabuleiro. Cada jogada é um problema que se propõe ao outro jogador e a forma como ele resolverá esse problema informa a estratégia dos dois. Assim, é, em algum nível, também um jogo de colaboração.

Vivemos em um tempo obcecado com acumular ganhos e evitar perdas, e podemos esquecer que, por trás dos rankings e das análises combinatórias, os jogos existem para o nosso prazer. “Nada que fazemos é mais humano do que pensar, e nenhum pensamento é mais humano do que aquele que fazemos por diversão” [Definindo o Abstrato, Mark J. Thompson]. Talvez a preocupação de que as máquinas possam superar nossa inteligência esteja informada por uma definição limitada de inteligência: os robôs que programamos para jogar podem pensar, podem ganhar, podem até, num sentido restrito, “aprender”, mas não podem se divertir.

Na verdade, não é apenas nossa definição de inteligência que poderia ser repensada, mas também a de humanidade, tecnologia e natureza. As definições que conhecemos para esses termos, oferecidas pela tradição iluminista, são mesmo as únicas possíveis? É essa pergunta — como propõe o filósofo chinês Yuk Hui, no livro Tecnodiversidade — que abre o potencial para uma terceira forma, nem distópica, nem solucionista, de pensar o futuro. As coisas que chamamos de tecnologia (as redes sociais, nossos celulares, as plataformas de petróleo) são, na verdade, produtos de uma forma de pensar. Tecnologia é a ideia de que tudo pode e precisa ser quantificado, de que a natureza funciona como uma máquina que nós devemos operar da maneira mais eficiente a serviço do progresso. Essa ideia não é universal, e se hoje parece ser, é porque foi imposta ao resto do mundo por um pequeno continente com grandes barcos.

É essa ideia que permite afirmar que um computador “conquistou” o xadrez, quando na verdade ele apenas computou o xadrez, descartando no processo tudo no jogo que não é matemático. E é a falência desse modo de pensar que fica constrangedoramente evidente quando, 20 anos depois de Kasparov vs. Deep Blue, uma inteligência artificial se torna capaz de vencer um jogador profissional de Go — um jogo muito mais desafiador do que o xadrez para os computadores. As partidas entre Lee Sedol, 18 vezes campeão mundial de Go, e AlphaGo, inteligência artificial da empresa DeepMind (comprada pela Google) podem ser vistas no documentário AlphaGo.

“É intensamente contemplativo…” diz o entrevistado em voice over enquanto vemos crianças jogando Go na escola, adultos jogando Go em cafés. As imagens são provavelmente na Coreia, onde o jogo é muito popular. “[jogar Go] É como tocar a fonte de eletricidade do universo”, continua Frank Lantz, professor de design de jogos na universidade de Nova York. No que parece ser um esforço para dignificar o eventual triunfo do AlphaGo e dos engenheiros da DeepMind, o documentário se dedica a demonstrar o imenso valor que Go possui na cultura do coreano Lee Sedol. Vemos Fan Hui, outro jogador profissional, descrever o jogo como uma metáfora da própria vida, ou como um espelho, “eu olho para Go e vejo a mim mesmo”. A abordagem do filme estabelece uma estranha oposição — de um lado uma tradição milenar intimamente ligada à filosofia oriental, do outro, homens de sapatênis programando em notebooks. E é essa disparidade que amarga o clímax narrativo, quando vemos, em close up, a expressão cada vez mais abatida de Lee Sedol, perdendo a terceira partida consecutiva, enquanto na sala ao lado o grupo de engenheiros, quase todos homens brancos, entre risadas e gracinhas, mandam perguntar se o computador está ganhando, já que não entendem Go num nível suficiente para descobrirem por si próprios. Sim, tudo bem, o confronto é só um espetáculo midiático. Mas não é um espetáculo lisonjeiro. Uma menina coreana que assiste na plateia está em prantos. É difícil afastar a sensação de que algo ruim está acontecendo.

Lee Sedol perdeu quatro de cinco jogos. No que ele venceu, fez uma jogada inusitada a partir da qual o algoritmo passou a avaliar mal as próprias chances de vitória. “Ouvi as pessoas gritando de alegria”, Lee Sedol diz, “acho que está claro o porquê. Elas se sentiram impotentes e com medo. Parecia que nós humanos éramos tão pequenos e frágeis”. Não parece uma bobagem para ele, quando ele afirma: “Com o passar do tempo vai ficar mais difícil ganhar da I.A.”. Hoje já é impossível para um humano vencer a engine de xadrez mais avançada. Por isso é compreensível a emoção com que os entrevistados descrevem a vitória de Lee Sedol, que poderia muito bem ser a última. É uma espécie de luto. Jogos não foram inventados para serem jogados por calculadoras — o incalculável, o resultado desconhecido, é o motivo de jogarmos. Para os computadores, não passa de uma tarefa. Se nós também tivéssemos a capacidade de projetar todas as jogadas até o xeque-mate antes de mover a primeira peça, xadrez seria tão interessante quanto jogo da velha. É um pouco melancólico imaginar uma inteligência artificial condenada a jogar infinitas partidas perfeitamente previsíveis consigo mesma, lá no vazio onde vivem os algoritmos.

AlphaZero

Se em 1996 o maior exemplo de um robô fora de controle vinha de O Exterminador do Futuro, em 2016, algoritmos cujas ramificações éticas não foram consideradas adequadamente ajudaram a eleger Trump presidente. A sala de engenheiros que, sem saber jogar Go, criaram um robô capaz de vencer o campeão mundial, parece representativa do tipo de inovação tecnológica que marcou as últimas décadas: grupos pequenos e pouco diversos de pessoas escrevem sua visão de mundo diretamente no código de como as coisas funcionam. Os engenheiros da DeepMind, desde então, evoluíram o AlphaGo para o AlphaZero que, segundo o CEO Demis Hassabis, poderá ser utilizado para descobrir novos materiais, economizar energia e facilitar o diagnóstico de doenças. São objetivos nobres. Não existe algo intrinsecamente mau em programar inteligências artificiais. Mas, se vamos permitir que elas invadam todos os aspectos das nossas vidas, precisamos nos perguntar que lógica elas perpetuam. Fazer uma pausa para jogar com alguém num tabuleiro de madeira pode ajudar a descansar os nossos olhos para, quem sabe, usá-los para outros modos de ver.