Detalhe da obra Multi-eu, cedida por Jônatas Moreira (@jonatxs.art no Instagram) para ilustrar este artigo.

Ao longo do texto palavras como ‘minoritário/a’, e ‘minorias’ foram substituídas por ‘minorizados’. Em casos sem alternativa manteve-se a expressão original. Negros no Brasil compõem 56,1% da população, dado que comprova e expõe um mal uso da palavra. Como dito pela artista Howardena Pindell: “Esses são todos termos usados para rebaixar, limitar, e fazer com que pessoas de cor pareçam ser incapazes. Nós devemos desenvolver uma nova linguagem que nos empodere e não nos faça participar da perda dos nossos próprios direitos.”

Se eu perguntasse se é correto julgar um livro pela capa, qual seria sua resposta? Que não, certo? E se eu disser que, às vezes, podemos sim fazer isso? A capa, afinal, oferece informações importantíssimas: o título, o nome do autor e da editora. Com isso podemos chegar a conclusões sobre, por exemplo, a circulação de publicações de editoras do Norte global no país, a proporção de autores de cor que publicam no mercado editorial e as questões de classe de quem produz e consome os livros que encontramos em peso dentro de livrarias.

Eu nunca havia refletido muito sobre essa frase, “não julgue um livro pela capa”, e seu sentido. É uma daquelas expressões que a gente cresce ouvindo e volta e meia encontra em publicações de redes sociais creditando Clarice Lispector como autora. Seu significado usual é: não defina pessoas pelas aparências, e sim por suas atitudes. Mas bem sabemos que fica só na teoria e a galera julga mesmo, especialmente no meio do design. Designers contrariam a máxima no sentido figurativo e também no literal, pois, se tem uma coisa de que gostam, é de capas de livros. Podem até não ser grandes fãs de leitura, mas a variedade de cores, formas, texturas, tipografias, composições, papéis, métodos de impressão e outros estímulos sensoriais não passam batido na escolha de qual livro levar para casa naquele passeio à livraria.

No dia 29 de Janeiro de 2021 lancei Judging by the Cover ou, em português, Julgando pela Capa. É uma pesquisa, que se materializa como site e destaca desigualdades raciais no campo de publicações de design a partir da visualização de dados. Apesar do nome, neste projeto não julgo o design dos livros e, na verdade, nem o seu conteúdo. Levo em consideração apenas os dados apresentados na capa como título e autor, sendo esse último meu objeto de análise. Judging by the Cover é uma resposta ao conservador mercado de publicações em design e torna visível o grande abismo entre profissionais negros/de cor e brancos no mercado editorial.

Nesse texto, convido você a julgar livros pela capa, justifico porque essa prática é tão importante, e explico o que me levou ao tema através do relato da minha experiência pessoal como designer & estudante & negro & pobre em um curso universitário.

Design e Esdi

Em 2012 comecei a estudar Design na Escola Superior de Desenho Industrial, nome familiar se você já topou com os textos do Daniel Rocha e da Duda Kuhnert publicados aqui na Recorte. Fui aprovado para a Escola de Belas-Artes e em seguida para a Escola Superior de Desenho Industrial, mas acabei optando pela segunda por ter feito uma visita no ano anterior através do Janelas Abertas, um evento público organizado por estudantes que apresenta a universidade para pessoas interessadas em estudar Desenho Industrial. Como qualquer estudante negro e pobre, na época eu mal entendia o conceito de Design, muito menos o de Desenho Industrial. A tradição da Esdi como primeiro curso superior de desenho industrial no país não influenciou em nada a minha escolha, nem sua inspiração nas escolas de Ulm e Bauhaus. O que me atraiu foi o estúdio de serigrafia e a possibilidade de usá-lo para estampar minhas camisetas, que até então pintava à mão.

A Esdi, em sua base, é uma espécie de incubadora responsável por expandir conceitos Europeus relacionados ao que se entendia como design na época de sua abertura. O interesse do governo na indústria, somado ao que considero um último suspiro bauhausiano pelos trópicos fomentou uma ideia de soberania pouco questionada e tradicionalmente aplicada à moda ‘manda quem pode e obedece quem tem juízo’. Muitos professores que lecionam ou lecionaram na instituição fizeram parte das primeiras turmas, então vê-se muita resistência a mudanças, especialmente quanto à grade curricular, engessada em uma ideia de tradição e orgulho que não faz sentido no contexto brasileiro. Muitos professores tentaram quebrar essa expectativa de hierarquia trazendo mais das realidades dos alunos para sala de aula, mas se provou uma tarefa difícil, já que diversos alunos estavam condicionados a um certo padrão comportamental metodológico e outros professores não viam mudanças com bons olhos.

A ideia de fazer faculdade no Brasil já vem carregada de elitismo. Estar em um espaço universitário te expõe a experiências que você sabe que não foram confeccionadas para a sua realidade. Quando entrei na Esdi tinha total consciência de que aquele espaço, como outros mais na desigualcidade do Rio de Janeiro, não havia sido construído pensando nos grupos mais pobres. Tudo na universidade lembra que você é o Outro, aquele que, em contraste, está na ponta oposta de quem tradicionalmente usa dos benefícios do espaço acadêmico. Seja os materiais custando três dígitos, livros que não existem em português recomendados pelos professores, viagens ‘culturais’ à Europa e Estados Unidos, designers e artistas internacionais citados como referência em sala de aula. Situações que faziam da minha rotina na Esdi um eterno estado de urgência. Não tinha tempo a perder, tinha que correr atrás do prejuízo, como diz meu pai.

O sistema de cotas para alunos autodeclarados negros, pardos, indígenas e da rede pública de ensino foi implementado pela primeira vez em 2003, sendo a Uerj pioneira na implantação dessa política no país. O que significa que, teoricamente, a Esdi vem recebendo alunos negros e pobres há 19 anos e alunos de classe média e alta por 59 anos. Mesmo com quase duas décadas desde a implementação do sistema, o corpo docente é esmagadoramente branco e morador da Zona Sul (região do Rio de alto poder aquisitivo), e antes das cotas essa realidade também valia para os alunos. Em meus 6 anos como estudante nunca tive professores negros ou de cor, salvo uma professora contratada que pediu demissão por receber um salário absurdamente baixo e um assistente do professor de História do Design, que atualmente é Doutor e Mestre em Design pela Esdi.

A questão do racismo na instituição vai além da oferta de ações afirmativas e se solidifica em um ambiente desnecessariamente concorrido, com casos de homofobia, racismo e classismo, às vezes os três juntos vindos de um mesmo professor. A falta de suporte para reportar casos, como também a ausência de resultados quando se reporta são frutos de um mesmo sistema silenciador que empurra alunos já marginalizados para as bordas. Como ex-estudante, a sensação que tenho é que nunca houve um plano de recepção e adaptação para essa nova leva de alunos de outras realidades sociais e raciais.

A metodologia seguiu a mesma e grande parte dos professores também, mas os alunos não, e isso fica visível ao observar os temas de projeto final antes e depois da inclusão de cotas. Há muito mais questionamento vindo de alunos cotistas se comparado aos alunos classe média e alta para quem o sistema é moldado. Essa relação também é visível profissionalmente, com designers provindos de grupos historicamente oprimidos constantemente questionando as estruturas vigentes no design. Ironicamente são designers em posições de privilégio que possuem maior liberdade para navegar por esses temas de forma que os beneficiem, quando quem os estabelece inicialmente são membros de grupos menos favorecidos.

Meu interesse pelo tópico da educação no design vem, em parte, dessa relação que tive com a academia. Dentro de seis anos desenvolvi meu conhecimento e aprendizado no design, ao mesmo tempo em que me entendi com minha identidade negra e lidei com questões de classe e raça no ambiente elitista da universidade. Na minha família faço parte da primeira geração a ter ensino superior e fui o segundo a entrar na faculdade. Meus pais não terminaram o ensino fundamental, mas a educação sempre foi tida como saída da pobreza e isso se reflete no esforço deles em educar a mim e minhas irmãs. Por muito tempo me senti grato pela possibilidade de ter um diploma, já que muitos iguais a mim não chegavam nem perto disso — enquanto isso, era comum que os alunos moradores da Zona Sul se conhecessem, seja por terem estudado na mesma escola ou fazerem parte de círculos culturais de elite. Mas o que mais me surpreendeu na Esdi, sendo uma instituição oficialmente amparada por políticas afirmativas, é que, na escassez de representatividade na sala de aula, alunos cotistas souberam e sabem se articular. Justamente porque, ao chegarem na universidade, aparentemente sozinhos e sem amparo, com o passar do tempo vão em busca dos seus e articulam poderosos grupos de suporte, atraídos por questões que atravessam classe e identidade, mesmo que muitas delas sejam turvas no dia a dia acadêmico.

Design e classe

Por Leonardo de Vasconcelos

Uma vez formados, designers de famílias pobres e negras costumam apostar em áreas profissionais com melhores perspectivas financeiras. No contexto do Brasil de hoje essa afirmação se faz ainda mais evidente. Ser um designer educador ou ter o mínimo interesse no tópico da educação no design é certamente um privilégio. E para alunos pobres e negros cogitar a docência como carreira pode ser entendido como um sacrifício que não estão dispostos a fazer. Especialmente porque além do fator financeiro há o cansaço físico e mental de lidar com ambientes que não oferecem o mínimo de políticas raciais e sociais. Espaços com visões engessadas sobre design e sociedade estão fadados a atrair o público de sempre: profissionais com alto poder aquisitivo que não serão alvos de ataques dentro do ambiente de trabalho.

É impossível discutirmos design, usado como ferramenta para manutenção de privilégios, sem relacioná-lo às questões de classe do nosso país. Para uma área que se define a partir da comunicação, o design peca em não se abrir para diálogos ao mesmo tempo que se põe como solução para todos os problemas. E isso se estende para questões sociais, mesmo que algumas pessoas acreditem em design não político. Nesse trajeto tenho repensado minhas referências profissionais não mais a partir de um viés estético, e sim ético. Esse comportamento tem me oferecido a oportunidade de estar em contato com pessoas criativas, críticas, questionadoras, e é surpreendente poder expandir minhas referências para além do tradicional design europeu.

Uma das perguntas que tenho me feito é onde estaríamos se políticas de inclusão, como as cotas, tivessem sido implantadas desde a fundação da Esdi e de outras universidades pelo país. Quais tipos de professores veríamos nas salas de aula? Quantas mais, múltiplas referências teríamos? A quem o design estaria servindo? Seriam designers de cor coniventes com as ideias inicialmente difundidas pela instituição ou a mudança seria radical? Apesar de parecer desnecessário conceber passados alternativos, acredito que esse é um exercício essencial para entendermos possíveis futuros e aprendermos com eles.

Design e educação

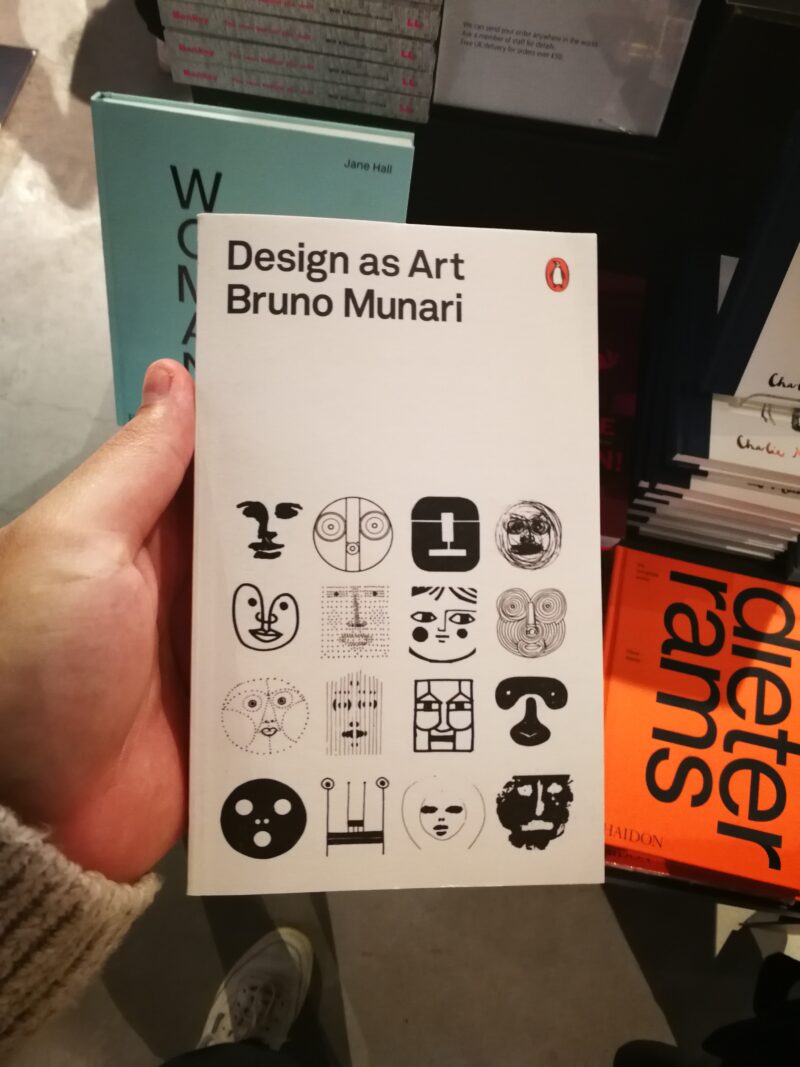

Design as Art, de Bruno Munari, publicado pela Penguin em 2009. Sem edição em português.

Meu primeiro livro de design foi Design as Art, de Bruno Munari, artista e designer italiano do século 20. Tereza Bettinardi fala um pouco do livro aqui. Era meu quarto ano de faculdade e na época estagiava e recebia bolsa do governo para estudantes cotistas, que usava para custear meu trajeto de trem da casa de meus pais, em Queimados, até a universidade, no centro do Rio de Janeiro. O ‘ser designer’ de Munari atravessava as regras de um design formal e oferecia exemplos de práticas artísticas com pitadas de fantasia. A Itália, inclusive, tem um histórico de resistência a ideias modernistas nas áreas do design e da arte, como aponta o designer Ettore Sottsass em seu livro The Work of Ettore Sottsass and Associates. Sottsass via no grupo Memphis uma resposta à imposição modernista-racionalista que tomava conta da Europa nos anos pós guerra.

O fato de não ter recursos para adquirir livros de design, que são mais caros que a média, me fez estreitar laços com a biblioteca da Esdi que, mesmo depois de sofrer o roubo de 615 livros de seu acervo e quase ser engolida por cupins, costumava ser referência para estudantes e pesquisadores. Para além da amizade com funcionários, construí o hábito de visitá-la nos tempos vagos, sentar no chão dos estreitos corredores recheados de livros em suas prateleiras de aço e ler sobre teorias e figuras do design. Foi também durante esse período que desenvolvi meu inglês. Dominar a língua era uma necessidade, uma vez que grande parte do conteúdo sobre design estava naquele idioma, e porque desejava fazer intercâmbio pelo Ciência sem Fronteiras. O programa, inédito no país, foi implementado durante o governo de Dilma Rousseff e deu oportunidade a muitos estudantes pobres da graduação de estudarem no exterior.

Como consequência desse consumo maior de livros estrangeiros, até pela grande disponibilidade no acervo da biblioteca, acabei me afastando da produção nacional. O design estrangeiro era o que até então eu entendia como o ‘bom design’, e também via no exterior uma maior oportunidade de sucesso — ideias que são fruto de um sistema imputado não só localmente pela escola como em toda a profissão. Nesse ritmo comecei a aumentar minha coleção pessoal, adquirindo livros por preços irrisórios em sebos ou sites de usados. Como ainda era estudante e tinha um interesse enorme por ideias, conceitos e teorias, meus primeiros livros foram os de metodologia do design.

João de Souza Leite, pesquisador, escritor e professor a quem tive o prazer de ter como orientador em meu projeto final, descreve em seu texto De costas para o Brasil: o ensino de um design internacionalista a desarmonia entre a prática do design e o contexto social brasileiro que se arrasta até os dias atuais. Rafael Bessa fala um pouco sobre o texto e você pode conferir aqui. Os efeitos dessa educação internacionalista e descontextualizada são sensíveis em alunos da Esdi. Apesar dos livros terem sido muito relevantes na minha formação, também eram uma extensão das ideias aplicadas em sala de aula, mesmo que mais diluídas. E isso é perceptível pela grande quantidade de livros de origem alemã, suíça e de forma geral europeia que podem ser encontrados no acervo da escola. Bibliotecas dizem muito sobre instituições e como pensam, mas no caso da Esdi eu vejo mais como um amontoado de ideias que falharam em se conectar. A busca por uma identidade brasileira se deu em meio a referências estrangeiras, enquanto as respostas sempre estiveram ali, esperando para serem descobertas. Quem sabe um dia.

Fala-se de educação no singular, mas sua aplicação prática nos apresenta pluralidades. Como em outros campos profissionais, no design há também diversas interpretações de como podemos definir uma educação baseada no design. Ao ser exposto a outras perspectivas além da minha, pude observar o que se entende como educação em cada pessoa e instituição de ensino do design. Um tempo atrás conversei sobre formações acadêmicas com um amigo designer canadense e percebemos o quão distintas são nossas bases educacionais. O que ele aprendeu como estudante em uma instituição no Canadá foi influenciado por referências dos Estados Unidos, enquanto a minha formação tem a Europa como ponto de partida. Somos duas pessoas de cor, imigrantes, cada qual com suas particularidades e nessa relação de diversidade também nos reeducamos, ora pelo desejo de nos identificar melhor com o que fazemos, ora pela constante sensação de aprender a partir da expansão. Provavelmente há quem discorde, mas acredito que o processo mais libertador ao falarmos de educação é ter direito ao que faz sentido para você, ao seu ambiente, e não sofrer um processo de apagamento e imposição. No século passado um grupo muito específico de pessoas em uma região muito específica do mundo se reuniu em prol de uma suposta unificação do que se entendia como design: hoje seguimos na contramão.

Design e projeto

Existem múltiplas justificativas para escolher fazer um levantamento racial em publicações das editoras mais populares no mercado de design. O exercício de questionar estruturas preestabelecidas foi parte essencial no desenvolvimento do Judging by the Cover. A minha própria reflexão vem de outros carnavais e culminou com o lançamento de um livro com mais de 40 designers abordando a educação e o futuro do design sem a presença de ao menos uma pessoa negra na lista. Ao questionar a editora sobre a ausência de profissionais negros recebi um convite para ler o texto de uma designer filipina, como se todas as pessoas de cor compartilhassem das mesmas questões. Então fica a pergunta: como discutir o design e seus possíveis futuros sem incluir designers negros?

Quando uma pessoa/grupo de pessoas não só controla acessos como também os regula.

Livros coletivos de design têm se tornado uma prática nos últimos anos, talvez pelo desejo de apresentar ao leitor várias perspectivas sobre um assunto familiar a todos. Porém, é preciso estar atento à suposta diversidade que tentam nos vender. O que vejo em muitos desses livros é um espaço inclusivo não-minoritário. Aos autores e editores designers e não designers brancos que já estão em seus incontáveis livros publicados: por que não passar a bola ao invés de tentarem incluir pessoas de cor em seus livros e no final agirem novamente como gatekeepers1? Esse sentimento vem de outras observações, fruto de processos de reflexão e exclusão. O livro com seus mais de 40 designers não-negros foi apenas uma chamada para desenvolver minha pesquisa e elaborar formas de tornar públicas essas informações.

Etapas

O primeiro passo foi fazer o levantamento sobre quais editoras pesquisar. Um dos pontos levados em consideração é o impacto que as editoras selecionadas têm no mercado internacional. Muitas detêm filiais ou colaboradores em outros países, facilitando a exportação de ideias e opiniões. Todas as editoras selecionadas disponibilizam seus catálogos para consulta online e isso facilitou bastante o processo de coleta de dados como títulos, autores, editores e colaboradores. Os dados foram organizados de forma a filtrar os profissionais como brancos, negros e de outras etnias.

O segundo momento foi pesquisar todos os nomes encontrados nas capas dos livros através de websites, redes sociais como Linkedin, Instagram, Facebook, Twitter e Forebears. Quando surgiam dúvidas em relação à etnia de um dos autores, eu tentava contato explicando meu interesse e pedia que a pessoa se autodeclarasse. Esse método me fez questionar o quão fiel a pesquisa estaria sendo ao não adotar a autoafirmação, que demandaria entrar em contato com cada pessoa envolvida em cada livro. Mas diante das dificuldades impostas também seria impossível obter esses dados por essa via, o que me pôs em uma posição de decidir seguir com a pesquisa ou desistir de abordar o tema. Sendo esse um trabalho independente, pessoal, e com um valor emocional, eu entendia a relevância de se ter algo do tipo pesquisado e divulgado. Isso me manteve firme na decisão de seguir em frente. Posteriormente vim a entender que essa é uma forma de pesquisa adotada inclusive por pesquisadores universitários e que tem projetos com propostas semelhantes às minhas, mas focando em áreas profissionais diferentes, com viés mais teórico e menos atrelado à projeção de dados. Deixo claro no site do projeto que ele pode conter dados equivocados, mas no que toca ao aspecto geral da desigualdade não acredito que haja uma margem tão grande para diferenças nos resultados.

Com a coleta de dados tomando forma achei importante dar início às pesquisas visuais pois havia uma ou duas editoras com dados finalizados. Para quem não é designer visual, definir formatos de visualização é uma das tarefas que toma mais tempo, afinal será esse formato que estará disponível ao público. Para o meu projeto eu defini como meta que o conteúdo deveria ser acessível e isso me guiou nas escolhas futuras. Também obtive ajuda de amigos e meu esposo, discutindo diversas possibilidades, como impressos, até o uso de websites e visualizadores de dados. Durante essa etapa alguns projetos vieram à mente, como o Eu, Cotista, um levantamento de dados sobre cotistas na Uerj, feito pelo José Andres. Também fui surpreendido durante o processo de coleta de dados pelo livro Data Portraits de W.E.B. Du Bois, com dados apresentados em 1900 na Feira Universal de Paris sobre os avanços da população negra nos EUA. A gente se pega pensando em tantas possibilidades no desenvolver do projeto que é natural perambular por um tempo. Inclusive, vejo como um bom exercício estar submerso em processos antes de fazer escolhas. Para esse caso acabei levando em consideração o alcance que queria ter com a pesquisa optando pelo site como solução. Se optasse pela confecção de materiais impressos eles acabariam não sendo impressos e sim reproduzidos online, por isso o site me serviu melhor.

Uma das curiosidades ao desenvolver projetos é que geralmente se traça uma linha de ações a serem concluídas, mas, na prática, é bastante comum idas e vindas de etapas já finalizadas. Um exemplo foi a decisão de adotar o inglês como idioma para o projeto. De início eu não tinha certeza dessa escolha por questões críticas em minha própria prática do design e porque acho importante que existam mais conteúdos em português para atingir estudantes e designers que não sabem outros idiomas – justamente por essa ter sido minha realidade no passado. Mas também estava em jogo o alcance que queria ter com o projeto. Sendo grande parte das editoras ativas no mercado editorial internacional, não faria sentido ter um projeto em português, já que o foco da pesquisa era também atingi-las. Apesar de nunca ter entrado em contato com elas, ao materializar o conteúdo e disponibilizá-lo publicamente as chances de alcance seriam maiores. Posteriormente essa escolha foi bastante positiva pois me rendeu entrevistas ao It’s Nice That, Creative Review e participação em um evento sobre Data e design promovido pelo Victoria & Albert Museum. Outro fator que pesou na decisão foi atualmente morar e trabalhar no Reino Unido, cujas editoras têm grande atuação no mercado nacional do design.

A proporção de pessoas negras nos países-sede das editoras também foi uma questão na minha cabeça. No Reino Unido, por exemplo, cuja população negra equivale a 3% dos habitantes pareceria ok ter uma presença tão baixa de profissionais negros publicando livros de design. Mas essa lógica perde força quando temos um grande número de colaborações entre editoras e autores de outros países, ficando a questão: se é viável a existência dessa relação, por que não vemos o mesmo esforço sendo feito com designers de cor? Já no Brasil, aproximadamente 56,1% da população é negra, mais da metade dos habitantes no país, porém tal porcentagem não se aplica a diversos aspectos do cotidiano nacional. Ainda somos minorizados quando o tema é formação superior, poder aquisitivo e acesso a serviços básicos. Essa realidade também se aplica ao design, um dos cursos universitários mais concorridos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Se o número populacional fosse decisor em questões sociais teríamos publicações por pessoas negras, professores lecionando nas salas de aula e designers em abundância atuando no mercado, com seus próprios estúdios de design e sendo vistos como referência para além das questões atreladas a desigualdade socio-racial. E claro, há a prática extrativista pela qual muitos pesquisadores brancos se usam desse privilégio para publicar livros sobre design e grupos marginalizados, populações indígenas e o conhecimento carregado por elas, compilados que apresentam uma suposta identidade “regional” do design, além de uma visão de exotismo imposta a muitos projetos fora do eixo Norte-Ocidental.

AsanSka University College of Design and Technology, Accra, Ghana. Publicação na página de Facebook da instituição.

Um último ponto que gostaria de discutir é a decisão de inserir outros grupos étnicos para além da população negra. Como você deve imaginar, eu não tinha experiências prévias com dados, e o Judging by the Cover foi um aprendizado inédito que me ensinou muito durante e após o processo de desenvolvimento e finalização. Quando elaborei o funcionamento das classificações me deparei com a seguinte questão: como falar da desigualdade de forma que não prejudique outros grupos para além de pessoas negras? Inicialmente o projeto funcionaria demonstrando apenas porcentagens relativas a profissionais negros e brancos, mas isso automaticamente apagava a presença de outros grupos. Conflituosamente, eu também não poderia falar sobre esses grupos porque foge da minha proposta de pesquisa, e não estaria confortável para abordar suas experiências. Felizmente tive a ajuda de amigos para refletir sobre essa questão a partir de um ponto de vista diferente do meu. Acho que essas conversas foram essenciais, especialmente estando inserido profundamente na pesquisa, o que pode, por vezes, acabar nos cegando. O recorte racial feito na pesquisa foca em pessoas negras, mas a inserção de outros grupos também oferece maiores possibilidades. Caso alguém tenha interesse em, por exemplo, pesquisar números mais exatos de pessoas amarelas publicadas no design seria possível, a partir dos dados coletados, expandir o diálogo para a ausência de outros grupos. A escolha de inseri-los no final foi positiva, com pessoas de grupos historicamente minorizados interagindo, se identificando e compartilhando o projeto.

Judging by the Cover se encontra online e contém dados sobre dez editoras com atuação no mercado internacional. Caso saiba inglês, recomendo a leitura das duas matérias que citei logo acima. Elas se aprofundam no tema, dando mais detalhes sobre, por exemplo, o bate-papo que rolou com Gail Anderson e Adrian Shaughnessy, dois designers com muita experiência no mercado editorial internacional. A pesquisa se encontra em seu estado original após lançamento e, apesar de eu inicialmente ter planejado atualizações anuais, não vejo esse cenário como opção pelo baixo fluxo de livros de design publicados a cada ano, especialmente no conservador mercado editorial pós-Covid.

O projeto pretende oferecer inspiração para outras ideias críticas dentro do design que tragam em si o desejo de questionar o status quo. Uma materialização de tudo isso que sempre esteve aí, nos rondando, mas que nunca tivemos oportunidade de criticar. De forma mais ampla é complemento de vários outros projetos que têm se mobilizado para exigir cenários mais democráticos. Nos últimos anos é perceptível essa diferença, com premiações de design incluindo designers negros na organização e júri e mais oportunidades de projetos por e para pessoas negras. Mas, para continuarmos dando passos à frente, é preciso a sua colaboração e olhar crítico sobre tudo que é produzido e consumido no design. Por isso reforço aqui meu convite no início do texto: preparado para julgar uns livros pela capa?