A ilustração que acompanha este ensaio foi cedida por Felipe Mayerle (@felipemayerle no Instagram).

Esse e outros relatos clássicos da filosofia podem ser conferidos no compêndio Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres (Editora UnB, 1988), uma coleção de dez livros escrita por Diógenes Laércio (século III d.C.). A tradução brasileira é de Mário da Gama Kury.

A principal referência usada nesta introdução é o livro Metaphysics: A Contemporary Introduction (Routledge, 2001), de Michael J. Loux. O livro faz parte da coleção Routledge Contemporary Introductions to Philosophy.

Parece uma cena de boteco suburbano brasileiro, mas se trata de uma famosa anedota da filosofia clássica: ao ficar sabendo que Platão define o homem como “um animal, bípede e desprovido de penas”, Diógenes teria saltado de seu barril e corrido até o auditório onde o sábio proferia suas lições. “Pois aí está o Homem de Platão”, teria dito, perante todos os seus alunos, enquanto arremessava uma pobre galinha depenada em direção ao seu rival1.

Essa historinha é um exemplo grosseiro de como, mais ou menos, se desenrola a dinâmica de uma das grandes áreas de estudo da filosofia. A metafísica compreende, segundo o filósofo norte-americano Michael J. Loux2, uma longa série de tentativas de examinar objetos com base nas considerações daquilo que compõe sua existência. É um exercício intelectual que busca especificar as propriedades e aspectos que são demonstrados a nós, conforme entramos em contato com o mundo que nos cerca.

Dessa forma, discussões da metafísica resumem-se principalmente aos delineamentos filosóficos sobre as estruturas em atuação, no nosso pensamento, quando tentamos definir ou diferenciar as coisas. Engloba, consequentemente, questões sobre identidade, causalidade, livre-arbítrio e determinismo, a natureza do tempo, e assim por diante. Ainda segundo Loux, quando nos propomos a adotar alguma teoria geral para a metafísica, mesmo que inconscientemente, estamos empregando o que o autor chama de “ontologia”, isto é, um posicionamento complexo e abrangente para os fenômenos que atingem nossa percepção. Dizer, por exemplo, que não existem gnomos é um posicionamento ontológico que nega que qualquer encontro com pequenos seres humanos esverdeados, nas florestas, tenha acontecido de fato.

Em resumo, a ontologia se forma em torno das discussões sobre as possibilidades do ser, ou seja, sobre os questionamentos em torno das condições e do comportamento de tudo aquilo que “é”. Debates ontológicos parecem complicados à primeira vista, mas é possível encontrar alguns desdobramentos divertidos. Discutir sobre a natureza da pizza pode nos levar a diferentes conclusões e até mesmo a desavenças: a esfirra aberta pode ser considerada uma pizza? Sim, se você não for conservador em relação ao tamanho ou ao tipo de cobertura. Talvez uma esfirra possa ser considerada uma pizza se tal salgado não for definido pelos ingredientes que estão em seu topo, mas pelo formato circular de sua massa? Para resumir, elaborei uma pequena tabela de alinhamento ontológico: é possível se posicionar tanto como purista quanto como rebelde, tanto em relação à estrutura da pizza quanto aos ingredientes:

O livro de Parsons é uma referência introdutória para quem deseja investigar o design por um viés filosófico. Nele, o autor sistematiza tópicos de design a partir das grandes áreas da filosofia enquanto disciplina: o design e a metafísica; a epistemologia do design; e as questões éticas e estéticas do design. Porém, essa não é a única forma de se dirigir à filosofia. Um convite para abrir esse horizonte de possibilidades vem sendo feito por Lourenço Fernandes em seu podcast “Questão de Método”, que aborda o assunto por uma linha um pouco menos acadêmica.

Essa coletânea de ensaios organizada por Victor Margolin traz alguns textos selecionados a partir das primeiras edições do periódico acadêmico Design Issues, gerido pelo selo editorial MIT Press Direct. Outro texto que chama a atenção no volume é um curioso artigo da aclamada autora Ellen Lupton sobre a Isotype e a retórica do design da informação, intitulado “Reading Isotype”.

Precisamos, infelizmente, deixar esse importante exemplo de lado para focar no tema deste ensaio. Glenn Parsons, em sua tese The Philosophy of Design (John Wiley & Sons, 2015)3, usa longos parágrafos introdutórios para cercar o objeto do seu livro de maneira satisfatória. Segundo o autor, há, por um lado, uma tendência em localizar o design em objetos específicos, como as poltronas dos Eames ou os cartazes de Saul Bass. O efeito colateral é óbvio: aparentemente, existem objetos que têm mais design do que outros. Pior: seria possível, dessa forma, eleger uma espécie de “cânone” do design — uma curadoria excludente que privilegia autores e objetos famosos em detrimento de outras formas de expressão.

Porém, há um contra-argumento que joga o entendimento do design para o extremo oposto: não mais restrito a uma gama específica de artefatos, o design estaria em todas as coisas. Nesse cenário, todas as atividades humanas são design por implicarem alguma forma de planejamento, projeto mental ou processo de execução para criar novas coisas que nos ajudam a atingir objetivos. Essa amplitude ontológica também é problematizada por Parsons: um cozinheiro precisa selecionar ingredientes e o mise en place, executar uma série de processos até chegar no prato desejado. Mas não chamamos esse indivíduo de designer de alimentos — ele é um cozinheiro (um chef), embora esteja executando tarefas que, por essa definição abrangente, poderiam se enquadrar como design. E agora? Será que não existe um meio-termo, alguma forma filosófica que concilie os extremos do cânone e dos designs marginalizados?

Victor Margolin, na introdução de seu livro Design Discourse: History, Theory, Criticism (The University of Chicago Press, 1989)4, propõe que o problema ontológico do design não pode ser tão facilmente resolvido. Para ele, a formalização de qualquer estudo sério deve passar por duas constatações: a primeira é que estamos cercados pelo design – objetos e formas que participam do nosso cotidiano constituem uma artificialidade que orienta profundamente nossas decisões e modos de vida. Como consequência, indagações teóricas sobre esse mundo artificial demandam posicionamentos sobre o que é o design e quem são os designers. O segundo ponto, entretanto, deixa as coisas mais complicadas: para Margolin, o design é uma atividade definida sobretudo pelo entorno social no qual ela opera. Isso significa que não é possível conceber qualquer teoria sobre o design que seja independente de alguma teoria sobre a sociedade. E como não há acordo a respeito de uma teoria única para a sociedade, é igualmente impossível postular apenas uma teoria para o design.

A primeira conclusão que tiramos do que Margolin quis dizer com isso, de maneira geral, é a de que diferentes definições para o design são possíveis. Não que o desdobramento dessa constatação seja sempre positivo: qualquer estudante de design já foi confrontado, na faculdade, com algum destes debates clássicos: como diferenciar, em poucas palavras, o design da arte; como explicar por que design não é desenho; ou, ainda, como pontuar o que o designer faz que o diferencia de um publicitário ou de um diretor de arte. Todas essas questões, apesar de parecerem clichês, carregam um pouco dessa turbulência ontológica. Por mais tentador que seja se engalfinhar em busca de respostas para essas perguntas, a sugestão que faço é que, por ora, tentemos deslocar o eixo de análise para a seguinte proposta: por que o design, ao contrário de tantas outras áreas do conhecimento, se permite tão abertamente abraçar debates sobre as definições acerca de si?

Dizer que o design sofre de um problema de ordem ontológica é uma maneira filosófica de resumir constantes negociações pelas quais alguém precisa passar até chegar a uma definição para a área. De fato, é muito comum encontrar ensaios que fazem isso: tentam explicar o que é o design como um exercício imaginativo para conciliar tendências mercadológicas emergentes, ou para compreender formas de expressão possibilitadas por novas tecnologias. Esse problema ontológico é geralmente abordado também em livros e manuais, cujos autores se encontram no delicado papel de propor uma definição temporária, de modo a situar o leitor sobre o que o espera nas próximas páginas. Há também uma extensa lista de manifestos, desabafos e proclamações acerca do mesmo imbróglio, geralmente com o objetivo de apresentar novas perspectivas para o entendimento de algo que, até então, já estava esclarecido.

Escolhemos começar por esse título por constatar sua ampla circulação em currículos e ementas de história do design em instituições brasileiras. Rafael Cardoso é uma presença marcante na literatura e um ponto de partida convidativo para investigações teóricas.

O presente ensaio, entretanto, não é uma tentativa de resolução desse problema. Mais interessante, por enquanto, é observar algumas definições populares e conversar sobre as estratégias que cada pessoa autora adotou para conseguir percorrer terrenos menos movediços. Iniciemos por uma abordagem clássica: a que Rafael Cardoso usa para definir a área, em sua Uma Introdução à História do Design (Blucher, 2000)5. Nela, o autor alerta que o substantivo “design”

se refere tanto à ideia de plano, desígnio, intenção, quanto à de configuração, arranjo, estrutura. […] o termo já contém nas suas origens uma ambiguidade, uma tensão dinâmica, entre um aspecto abstrato de conceber/projetar/atribuir e outro concreto, de registrar/configurar/formar. […] A maioria das definições concorda em que o design opera a junção desses dois níveis, atribuindo forma material a conceitos intelectuais.

Essa definição, em linhas gerais, enquadra o design tanto como o processo pelo qual um artefato é criado quanto como o conjunto de características sensoriais desse artefato. Podemos partir da constatação de sua ambiguidade como um prelúdio para uma problematização de ordem metafísica: como definir precisamente algo que é, por natureza, passível de dupla interpretação? Voltemos nossa atenção para outro ponto crucial da definição de Cardoso que poderia até passar despercebido: a estreita relação que o design tem com a materialidade.

Definir o design como uma atividade diretamente relacionada ao aspecto material dos artefatos abre um panorama de caminhos possíveis. O mundo material e sua infinidade de objetos, sejam eles físicos, visuais, vestíveis, decorativos, digitais, sejam de qualquer outra categoria, nos leva a questionar, mais uma vez, a natureza do design. Acreditar que a prática se revela em todas as coisas é tão desnorteante quanto tentar localizá-la precisamente em manifestações da nossa cultura material. Existem definições, consequentemente, que optam por estratégias um tanto eliminativistas: o design não está disperso entre toda a materialidade, mas encerrado em artefatos que satisfazem processos próprios de design. A definição elaborada pelo designer e pesquisador holandês Koos Looijesteijn no ensaio “What is design?”, publicado no blog de seu site em 2019, assume uma estratégia subtrativa para chegar a uma síntese. Ele define de forma precisa o que não é design primeiro (engenharia, arte, gerenciamento) e então formula o seguinte:

A menos que a referência tenha sido descrita em português, os trechos citados neste ensaio foram traduzidos livremente pelo autor. [N.E.]

Um design é um planejamento para fazer alguma coisa nova para as pessoas, algo que elas percebam como benéfico.6

Note que para o nosso colega dos Países Baixos, o ponto fundamental para uma ontologia do design não está localizado na materialidade, mas em uma espécie de moral: se um objeto sugere uma percepção de que sua existência traz um benefício, então podemos dizer que existe uma intenção de design por trás dele.

Seria possível, porém, projetar coisas que são o oposto, isto é, que trazem malefícios em vez de benefícios? Pegando um exemplo da indústria bélica, é possível afirmar que havia uma clara intenção de matar milhares de pessoas com a bomba atômica projetada por Robert Oppenheimer e sua equipe de físicos. A questão é que o resultado benéfico esperado era que ela trouxesse a vitória da Segunda Guerra Mundial para os Aliados. Há certo relativismo na noção de “benefício” que deixa a definição proposta por Looijesteijn em um terreno pouco estável — o mesmo objeto pode ser percebido como design, por um lado, e como catástrofe genocida, por outro.

Deixemos de lado, por um momento, o aspecto moral dessa definição e vejamos outra palavra que carrega grande peso dentro da frase: “nova”. Para o autor, o design está intrinsecamente ligado à inovação, ao ato de criar coisas inéditas. É interessante observar como esse caráter inovador do design é citado em várias outras tentativas de definição, reforçando uma espécie de essência orientada para o futuro. Fazer design, para Looijesteijn, é mirar em algo que ainda não existe, mas que precisa ser elaborado e colocado em prática mediante um planejamento capaz de traçar diretrizes precisas para a produção desse artefato. Discurso semelhante está na definição a qual chega o anteriormente mencionado autor Glenn Parsons. O filósofo concorda que é importante que o design compreenda formas de conceber novos objetos, desde que eles carreguem consigo a moral benevolente que Looijesteijn tentou expressar. Entretanto, é necessário propor um artifício para assegurar o aspecto benéfico. O design, portanto,

[…] é a solução intencional para um problema por meio da criação de planos para um novo tipo de coisa, de modo que tais planos não sejam imediatamente vistos, por uma pessoa razoável, como uma solução inadequada.

Reasonable person, no original em inglês.

O que chama atenção, de imediato, é a presença dessa “pessoa razoável”7 capaz de validar que os planos apresentados são identificáveis como “bom” design. Parsons busca, primeiro, excluir de sua definição aquilo que existe por acidente: o design é sempre intencional, racional, pensado com um objetivo em mente. Problemas exigem soluções planejadas, que sejam respaldadas por terceiros. A “pessoa razoável” de Parsons é, portanto, um dispositivo genérico que aproxima o design de uma atividade coletiva, cujos resultados precisam de múltiplos olhares que atestem sua validade.

É interessante constatar, portanto, a necessidade de dois elementos cruciais para o design. O primeiro é a coletividade inerente à prática que diferencia um produto do design de um mero acidente ou, quiçá, de alguma maluquice sem aplicação prática. Por isso, a validação vem de uma pessoa ou grupo “razoável”, capaz de identificar se requisitos de projeto estão sendo saciados pela solução proposta. Todo design, então, deve ser voltado às pessoas às quais a solução se aplica — deve ser “centrado no usuário”, se preferirem.

Essa definição é proposta pela dupla de autores no texto “Science and design: identical twins?”, publicado em 2014 no 35º volume do periódico Design Studies, como parte de uma resposta a um artigo que tenta aproximar o design da ciência como se fossem conceitos “gêmeos”. Galle e Kroes discordam: a ciência, assim como o design, sugere a replicabilidade. Porém, ao contrário do design, gera também alguma previsibilidade. Mas isso é assunto para outro texto.

O segundo elemento diz respeito, mais uma vez, à inovação: o design não é uma imitação. Ele não reproduz soluções já existentes, mas trabalha conceitos de forma a aplicá-los sob novas circunstâncias. Encontramos esse mesmo atributo na definição de design usada por Per Galle e Peter Kroes, dois pensadores da área da filosofia da ciência e da tecnologia8. Para eles,

[…] o design é uma ação inteligente que consiste em propor uma ideia original para um artefato, visando habilitar ao próprio designer (ou a outras pessoas) produzir um ou mais desses artefatos de acordo com tal ideia.

Assim como Looijesteijn, a dupla de filósofos encara o design como esse ato de chegar a um plano de execução para produzir artefatos originais, que até então não haviam sido pensados. Mas acrescentam a curiosa noção de que outra condição fundamental para a existência do design é a possibilidade de tais planos serem executados por outras pessoas: devem ser inteligíveis, portanto. São planos que satisfazem a terceiros, capazes de viabilizar a materialização de artefatos replicáveis.

É curioso descobrir como engenheiros e demais profissionais da tecnologia se referem ao design. No fundo, minha impressão é que suas definições geralmente se referem à origem industrial do design, que, por sua vez, o difere do artesanato: se o artesanato segue uma tradição comunitária, o design precisa estar calcado na inovação.

Essa linha de raciocínio nos leva a uma conclusão divertida: o design só pode ser definido por não designers. Se chegar a um plano original para um novo produto depende, antes de mais nada, que esse produto seja compreendido por pares e/ou validado por pessoas razoáveis, então não há como saber se estamos fazendo design até que o elemento coletivo-social entre em cena. Nessa ontologia, o design encontra-se disperso entre várias pessoas e pressupõe um processo de validação. O mesmo Peter Kroes, no artigo “Rationality and design”, coescrito por Maarten Franssen e Louis Bucciarelli e publicado no volume Philosophy of technology and engineering sciences (North-Holland, 2009), sintetiza esse aspecto ao sugerir que o design é uma espécie de dispositivo que encoraja o exercício social da razão9.

Tentemos localizar o que há em comum nas estratégias analisadas até aqui para propor definições para o design: trata-se de tentativas de reduzir ao máximo a ambiguidade, sobretudo quando o design se aproxima de outras áreas projetuais, como a engenharia e a arquitetura. De fato, um grande problema ao tentar definir o design é acabar chegando à conclusão de que todas essas práticas voltadas ao mundo material são a mesma coisa, ou seja, maneiras de pensar semelhantes, mas que se concretizam por meio de materiais e ferramentas diferentes.

Autores como o próprio Parsons, perante esse impasse, sugerem que partamos do seguinte pressuposto: existe um “design-como-prática” e existe um “design-como-profissão”. Esse design-como-prática, doravante denominado apenas como “design”, é uma espécie de faculdade mental dos seres vivos; a capacidade de transformar o mundo para atingir objetivos práticos. Já o design-como-profissão, o qual chamaremos de “Design” (com D maiúsculo), é uma versão institucionalizada do design, posto que depende de uma série de formalizações: um vocabulário próprio, instituições de ensino, títulos, cargos e assim por diante.

O impacto das publicações de Bonsiepe, no Brasil, é algo que demanda maior compreensão. Também pudera: o designer alemão que frequentou a Escola de Ulm escreveu muito, sobre muitas coisas, por um bocado de tempo.

Podemos detectar a presença do design com “d” minúsculo nas entrelinhas de posicionamentos como o de Gui Bonsiepe10 no livro Design, Cultura e Sociedade (Blucher, 2011), que considera o design uma forma global de se referir ao exercício destas

[…] capacidades projetuais para interpretar as necessidades de grupos sociais e elaborar propostas viáveis, emancipatórias, em forma de artefatos instrumentais e artefatos semióticos.

A tal divisão entre design e Design nos permite identificar a prática projetual a partir de uma mesma perspectiva “humanista”, isto é, como se o ser humano estivesse ontologicamente posicionado como um “ser designer”. O grande problema de encarar o design por essa perspectiva totalizante é que acabamos retornando ao nosso ponto de partida: estamos fazendo design em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo? O que diferencia o design do Design?

Se as definições interpretadas até o momento operam pelo campo da lógica reducionista, tentando encontrar um terreno não ambíguo para o design, vamos conferir como são as definições de autores e autoras que não estão necessariamente preocupados com isso. Alina Wheeler, autora de Designing Brand Identity (John Wiley & Sons, 2003), referência na área do branding, gosta de pensar que

[…] o Design é a inteligência tornada visível.

Esse tipo de definição se pretende mais simbólica e metafórica do que filosófica. Não que isso seja um problema: de fato, é o tipo de saída pela tangente encontrada em tantos discursos, palestras ou atividades de divulgação da profissão que não necessariamente desejam tornar o design menos ambíguo ou mais bem localizado enquanto área de atuação, mas que com certeza o fazem parecer mais importante. Associar Design e inteligência, nesse caso, é uma estratégia de validação. Ao definir a inteligência como o elemento que diferencia o Design do design, a pessoa que o pratica é elevada do ponto de vista profissional. Para o designer, o design não é apenas uma atividade naturalmente humana ou uma mera prática cotidiana, mas um fruto de seu trabalho intelectual.

O artista italiano é um dos mais resilientes nomes a figurar em ementas e currículos de cursos de design brasileiros.

A definição de Bruno Munari11, no clássico Design como arte (Cobogó, 2024) é um pouco mais modesta:

É um projetista com senso estético. Dele depende, em boa parte, o sucesso de alguns produtos industriais. […] O designer é, portanto, o artista da nossa época. Não por ser um gênio, mas por restabelecer, com seu método de trabalho, o contato entre a arte e o público, por encarar com humildade e competência qualquer pedido que lhe seja feito pela sociedade na qual vive, porque domina seu ofício e as técnicas e os meios mais adequados para resolver quaisquer problemas relacionados a design.

Diferenciar o design da arte é um instigante exercício imaginativo. Munari deixa claro que entende a proximidade entre as duas áreas: sua definição dá a entender que o designer é uma espécie de adaptação do artista para um contexto contemporâneo. O que os separa não são as práticas, ferramentas ou processos, mas uma distinção precisa entre os seus propósitos: um artista cria obras para refletir sua própria sensibilidade ou gênio, enquanto o designer presta um serviço para a sociedade.

Com alguma chance de ter sido a primeira leitura “séria” de muitos designers gráficos, o livro de Strunck é uma tentativa de demarcar um território profissional. Ele surge em um momento propício, no qual a profissão, já estabelecida após uma onda de transformações motivada pelos computadores pessoais e pela popularização da internet, passa a dominar um conjunto de conhecimentos e técnicas que pode, inclusive, tornar o designer um empreendedor da área. Viver de design faz parte da série Oficina, organizada pela 2AB (uma das várias coletâneas de títulos da editora voltadas ao design).

Tentar localizar com precisão as distinções entre arte e design suscita insatisfações. Se levarmos ao pé da letra a ontologia proposta por Munari, estamos aceitando que cabe ao artista encontrar no terreno subjetivo da autoexpressão algo que valide suas obras. Ao designer, para validar-se enquanto Designer, resta servir a propósitos sociais ou comerciais que não digam respeito às suas emoções ou gostos pessoais — um compositor musical não é um designer de partituras, afinal, mas faz parte do senso comum chamá-lo de artista. Gilberto Strunck, autor brasileiro do livro Viver de design (2AB, 2007)12, não dá o braço a torcer: o aspecto artístico é tão importante para o design quanto a capacidade de resolver problemas. Ele diz o seguinte:

Nossa missão relaciona-se à concepção, à criação de conceitos que, formalizados, possam fazer a informação circular com a maior eficácia possível, e isto sem abrir mão do prazer estético que é próprio dos seres humanos.

Está implicada na ontologia de Strunck, portanto, a máxima de que não é possível fazer design abrindo mão da boa forma, dos aspectos sensoriais e do prazer estético que o ser humano obtém ao usar produtos e interagir com artefatos. Isso deixa uma pequena pedra no sapato dos artistas, pois se o que eles fazem define-se pela expressão estética, então onde começa uma coisa e onde termina outra?

A primeira edição brasileira de O mundo codificado foi publicada nos tempos áureos da Cosac Naify. A coletânea de ensaios do filósofo checo-brasileiro foi organizada por Rafael Cardoso e traduzida por Raquel Abi-Sâmara. Seu tom menos aplicado e mais especulativo fez com que o livro logo conquistasse a atenção de designers e artistas visuais ansiosos por algum tipo de aprofundamento filosófico.

Vilém Flusser, famoso filósofo das visualidades, apresenta uma sugestão em seu ensaio “Sobre a palavra design”, que faz parte do livro O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação (Ubu, 2017)13. Em vez de separar arte e design, ele propõe um posicionamento intermediário, que amarra extremos e une pontas soltas:

Design significa aproximadamente aquele lugar em que arte e técnica (e, consequentemente, pensamentos valorativo e científico) caminham juntas, com pesos equivalentes, tornando possível uma nova forma de cultura.

Esse potencial conciliatório do design é uma proposta recorrente. Podemos observar, nas palavras de Flusser, que o design une diferentes universos em suas manifestações materiais. É um pouco arte, mas também é ciência. É técnica, mas também é expressão. É criatividade, mas também é responsabilidade.

Embora bem-intencionada, essa abordagem estilo frente-ampla pode acarretar uma complicada demanda por um profissional “aventureiro”, capaz de explorar mundos desconhecidos, aprender coisas novas constantemente e incorporar diferentes valores e perspectivas aos seus planos. Tal demanda vai se concretizando em um vocabulário específico: no ensaio “O design: obstáculo para a remoção de obstáculos?”, que também faz parte de O mundo codificado, Flusser disserta sobre a etimologia comum entre as palavras “objeto” e “objeção”. O ponto é embasar um argumento de que objetos projetados de maneira irresponsável tornam-se obstáculos. O autor decide adotar uma palavra para se referir a esse fenômeno conciliatório do design:

No caso dos objetos de uso, esbarro nos projetos de outras pessoas. (No caso de outros objetos, esbarro com outra coisa qualquer, talvez com o absolutamente Outro). Os objetos de uso representam, portanto, mediações entre mim e as outras pessoas, não só objetos.

A ideia de que o design é um mediador é amplamente investigada por Parsons (de novo), que identifica nesse termo uma oportunidade de fugir do que ele chama de “paradigma funcionalista” do design. Para o autor, sugerir que o design está sempre por trás das funções dos objetos de uso é uma forma de passar ao largo das inúmeras vezes em que precisamos improvisar, adaptar e ressignificar artefatos. Se um objeto é usado de maneira diferente daquela para a qual foi projetado, ele não deixa de pertencer ao domínio do design, porque o design, por meio de sua materialidade, também provoca mediações e estabelece novas relações de significado.

A coletânea de ensaios Existe design? Indagações filosóficas em três vozes (2AB, 2013), de Ivan Mizanzuk, Marcos Beccari e Daniel Portugal, é um provocante convite para reflexões acerca da metafísica da nossa profissão. Em “Design como mediação”, Portugal sintetiza que o design é

[…] uma atividade que atua sobre as formas (ou aparências) das coisas, com o objetivo de trabalhar seu papel de mediadoras das relações entre humanos e coisas, e das relações dos humanos entre si e consigo mesmos através das coisas.

Esse excelente artigo de Lees-Maffei é uma parada obrigatória para quem estuda os entrelaces do design e da cultura material em investigações históricas.

O que seria, nesse sentido, “mediar”? Esse é um conceito-chave para muitos historiadores do design. A professora britânica Grace Lees-Maffei14 defende em “The Production–consumption–mediation paradigm”, publicado no 22º volume de Journal of Design History (2009), por exemplo, que entender o design como mediação abre caminhos para acessar as diferentes formas pelas quais um objeto, ao longo de seu ciclo de vida, pode definir relações entre os seres humanos e a sociedade. Em resumo, o design enquanto mediação refere-se ao impacto dos artefatos nos padrões de vida, mas também estende-se para as esferas político-econômicas implicadas em sua produção, uso e descarte.

Encontramos essa interpretação ao longo da obra de Paulo Freire elaborada de diversas formas, mas acredito que ela seja mais imediatamente expressa no livro Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa (Paz e Terra, 1996).

Essa linha do tempo da filosofia da técnica e da tecnologia é proposta por Don Ihde em uma série de palestras ministradas na Universidade de Pequim em conjunto com outros pensadores da área, entre 2007 e 2009. As transcrições de suas falas estão no livro Postphenomenology and Technoscience: The Peking University Lectures (State University of New York Press, 2009).

A filosofia da técnica e da tecnologia encontra muito espaço para falar de design e uma das mais interessantes linhas de pensamento é a que parte dos estudos pós-fenomenológicos alavancada por autores como Ihde e Verbeek. Como obra introdutória, recomendo What Things Do: Philosophical Reflections on Technology, Agency, and Design, de Peter-Paul Verbeek (Penn State University Press, 2005).

Seria uma estratégia ontológica segura, portanto, concluir que o design encontra uma definição precisa no conceito de mediação? Há controvérsias. De certa forma, mediar a relação do ser humano com o mundo é uma definição reivindicada também por outras áreas, como a educação. Encontramos na doutrina de Paulo Freire, por exemplo, a ideia de que o papel do professor é mediar a relação do estudante com o seu contexto social, fornecendo ferramentas de emancipação ao longo do processo de ensino para uma apreensão da própria realidade15. Mas seria, no mínimo, estranho condecorar professores com um diploma de Design graças ao seu papel de mediador.

Outro grupo que deposita uma considerável carga de esperança no conceito de mediação são os filósofos da técnica e da tecnologia alinhados à corrente pós-fenomenológica de pensamento. Calma, vou explicar: a história da investigação dos artefatos tecnológicos passa por “fases”; há um longo movimento para trazer o entendimento da tecnologia para uma arena social de interpretação. Se, no início, os primeiros filósofos encarregados dessa tarefa eram insiders (físicos e matemáticos), ao longo do século XX tal campo de estudos passou a atrair também interesse de sociólogos e historiadores com vieses menos tecnocêntricos. Nas palavras de Don Ihde, a abordagem pós-fenomenológica busca continuar uma tradição de estudos que considera a experiência como um elemento central de análise. Nas palavras do próprio, “encontra-se uma maneira de analisar o papel das tecnologias na vida social, pessoal e cultural por meio de estudos concretos — empíricos — de tecnologias (no plural)”16.

Segundo autores como Peter-Paul Verbeek17, para entender o que significa mediação, é necessário aceitar dois fatos: o primeiro é que estamos inseridos em um modo de vida tecnológico. O ser humano se cerca de artefatos e estruturas que alteram o mundo a favor de uma lógica civilizacional que permeia nossas escolhas, desejos, relações etc. Por exemplo: quero ir até o centro da cidade onde moro, às duas da tarde, para comprar uma calça nova. Nessa tomada de decisão, há uma série de tecnologias implícitas: os modos de locomoção, os dispositivos de compra e venda, o controle do tempo, a indústria do vestuário e assim por diante. Como consequência, o segundo fato é que essa mediação tecnológica gera a coconstrução simultânea entre sujeitos e objetos em um mundo tecnologicamente saturado.

O pensamento de Herbert Simon gerou muitos desdobramentos para a compreensão do design como abordagem científica para a resolução de problemas. Uma reflexão atualizada e com uma contextualização histórica muito cuidadosa pode ser conferida no excelente artigo “Science of Design” escrito por Daniel Huppatz e publicado na 31ª edição do periódico Design Issues, de 2015.

Pensemos, portanto, o quanto a mediação refere-se à capacidade do design de produzir objetos não neutros — artefatos cuja configuração, forma ou função de fato tenham o poder de desempenhar um papel de resolvedores dos problemas. Nesse sentido, quando estamos diante do design, estamos diante de algo que consegue transformar situações “problemáticas” em caminhos, até certo ponto, desobstruídos. Essa tradição interpretativa ganha força considerável com as teses elaboradas por Herbert Simon na década de 1960. Descrito não necessariamente como uma prática ou profissão, o design é tratado, no livro The Sciences of the Artificial (MIT Press, 1969), como uma mentalidade voltada à formulação e resolução de problemas genéricos.18 A área passa a ser definida, então, como uma “ciência do artificial”, capaz de projetar interfaces entre os mundos internos dos artefatos tecnológicos, restritos ao seu funcionamento, e os mundos externos, ou seja, interações entre objetos e seus usuários. Para Simon,

[…] o processo de design é uma investigação criativa para transformar uma situação existente em uma situação almejada, por meio da seleção de uma solução satisfatória a partir de um conjunto de potenciais alternativas.

No cerne dessa linha de pensamento está a definição do que seria um “problema de design”. Kees Dorst, professor de design na Universidade de Tecnologia de Sydney, segue na esteira de Simon e sugere em “Design problems and design paradoxes”, publicado em 2006 na revista Design Issues, que problemas se tornam complexos quando são “mal estruturados” e precisam de um processo de redimensionamento. O clássico “Dilemmas in a General Theory of Planning”, de Rittel e Webber, publicado na revista acadêmica Policy Sciences em 1973, é geralmente o ponto de partida para que o design se insira nesse entendimento interpretativo, como método para elucidar aspectos que precisam ser mais bem descritos em cada situação-problema. A lógica das ciências aplicadas e do desenvolvimento de produtos e serviços assume, dessa forma, uma configuração iterativa: a linearidade de um passo a passo objetivo dá lugar ao famigerado design-test-repeat. No fim das contas, ser um designer significa não necessariamente ser capaz de resolver problemas, mas de observar tais problemas por diferentes pontos de vista à procura de soluções plausíveis. A dimensão coletiva é novamente um pressuposto, visto que alguém deverá apontar qual dessas alternativas será escolhida.

Assim como, nas palavras de Dorst, um arquiteto transforma um problema em requisitos ao representar uma casa por meio de uma maquete, o designer aparece como esse investigador capaz de transformar um problema sem limites claros em uma série de requisitos de projeto. Segundo os já citados Galle e Kroes, esse processo pressupõe a criação de artefatos cujo objetivo é circular entre esferas de conhecimento distintas, comunicando padrões, atributos e requisitos de projeto. Trata-se dos bem conhecidos protótipos, visualizações, diagramas, mock-ups etc. Encontramos, quase que de forma poética, uma síntese desse processo nas palavras de Dorst, que explica:

O design é a resolução dos paradoxos entre discursos em uma situação de projeto.

Essa divertida proposta ontológica para o design se sustenta, primeiro, na ideia de que o design opera em um nível discursivo. Vamos supor que uma empresa de calçados decida lançar um novo produto: uma linha exclusiva, assinada por um famoso jogador de futebol. Acordos são assinados, contratos trocam de mãos e logo as cláusulas principais são apontadas: o jogador aceita ter sua imagem associada à marca, desde que a empresa se comprometa com algumas questões ambientais. Pela definição de Dorst, há um paradoxo em jogo: a produção industrial de calçados é uma atividade poluente, demanda insumos e decorre de processos que geram resíduos. Para se tornar sustentável, é necessário resolver esse impasse. Designers são capazes de atenuar esse paradoxo, mesmo que não seja possível solucioná-lo totalmente: é possível criar um novo produto composto por pedaços reciclados de outros objetos? De que outras formas poderíamos intervir para apaziguar os danos ambientais causados pela fábrica? Por outro lado, será que designers, ao tentarem atenuar paradoxos, estão apenas perpetuando situações fatalmente indesejáveis? Se nosso papel é intervir em paradoxos, limites éticos também precisam ser considerados?

Essa “necessidade” descrita pelo autor é um dos sintomas mais sensíveis e cruéis da precarização do trabalho a qual designers e outros profissionais criativos estão submetidos. A lógica empreendedorialista exige uma performance multitarefas constante, que acaba sobrecarregando trabalhadores e, muitas vezes, esgotando suas capacidades mentais e criativas. [N.E.]

Por essa perspectiva, o design se configura como um elemento discursivo que norteia a elaboração de novos e melhores artefatos, a partir da constatação do que é indesejável em uma situação do presente. Surgem, assim, novos pressupostos para o ferramental da prática. É preciso conhecer dinâmicas de gerenciamento de projeto, cultivar soft skills para traçar parcerias e desenhar novos serviços. Já não somos designers: a necessidade19 nos transforma praticamente em sofistas modernos, que precisam traçar planos recheados de retórica em níveis profundos, ou seja, fazer muito mais do que apenas definir a forma ou a aparência das coisas.

Retornemos, porém, para a definição de Dorst. Embora a palavra “paradoxo” chame atenção, há outro termo que causa certo desconforto. O autor pressupõe que haja design em qualquer “situação de projeto”. É preciso, então, perguntar: o que é uma situação de projeto?

Encontramos essa definição de Alberti no clássico The Logic of Architecture: Design, Computation, and Cognition, um livro de William Mitchell (MIT Press, 1990) sobre a transferência dos conceitos básicos do projeto arquitetônico à linguagem dos softwares.

Essa questão é tão antiga que suas origens são difíceis de localizar. Encontramos, por exemplo, uma interessante menção ao ato de projetar na obra do arquiteto genovês Leon Battista Alberti, que se tornou referência na literatura renascentista por elaborar generalizações comuns aos processos criativos. Em sua obra De re aedificatoria20, um conjunto de manuais sobre arquitetura escrito em Florença entre 1443 e 1452, o autor propõe que

[…] um projeto é a elegante pré-ordenação das linhas e dos ângulos, concebidos na mente, planejados por um engenheiro ou artista.

A pré-ordenação elegante de Alberti ecoa uma mentalidade renascentista que separava o ofício intelectual do trabalho mecânico. Nas palavras do historiador Paolo Rossi, o que se desenhava não era um pressuposto ético que indica um eixo de importância entre as duas coisas, mas a sinalização de formas irmãs de produzir conhecimento sobre a natureza.

Evidentemente, esse exemplo não é um indício de que o que conhecemos hoje como “design” tenha sua origem nos tratados arquitetônicos renascentistas. Mas, já que estamos aqui casualmente conversando sobre ontologia, podemos nos permitir apontar a um sutil paralelo entre esse processo de ordenação mental elaborado por Alberti e a prática do design com “d” minúsculo.

Até agora, parece que estamos andando em círculos. Iniciamos com a constatação da dupla natureza da palavra design, para enfim chegar a um conceito renascentista que alude para uma duplicidade semelhante — algo elaborado na mente antes de ser transferido ao mundo físico. Há uma espécie de tragédia pairando no ar, como se a ontologia do design dependesse de táticas recorrentes para descrever atividades criativas, as quais, muitas vezes, são reivindicadas por outras áreas, ou a termos genéricos o suficiente para se confundirem com qualquer prática de resolução de problemas.

O pessoal da SBDI deixa a definição periodicamente atualizada disponível no site oficial da instituição. A versão citada aqui é de 2020.

Não desistiremos. Quem sabe ainda resta alguma carta na manga. Propostas encontradas a rodo na literatura sugerem dividir o design, essa esfinge indecifrável, em subáreas, facilitando a tarefa de localizar as práticas distintas em torno dos objetos e artefatos que por ela são produzidos. Tomemos como exemplo a definição que a Sociedade Brasileira de Design da Informação (SBDI)21 estabelece em seu site:

Design da Informação é uma área do Design cujo propósito é a definição, planejamento e configuração do conteúdo de uma mensagem e dos ambientes em que ela é apresentada, com a intenção de satisfazer as necessidades informacionais dos destinatários pretendidos e de promover eficiência comunicativa.

Essa sagaz estratégia isenta-se imediatamente de complicações maiores. É uma demarcação: o Design da Informação é uma “área do design”, isto é, uma prática que não pretende abarcar a totalidade do fenômeno, mas apenas as situações específicas nas quais fatores como necessidades de usuários e eficiência comunicativa são os elementos centrais das situações de projeto.

De fato, encontrar especificações entre os designs possíveis deixa a tarefa ontológica bem mais confortável. A consequência direta é que transpor o design para o Design demanda sua fragmentação em subáreas, cada qual com uma linha de especialização e expectativas técnicas próprias. Existe agora o Design Gráfico, o Design de Produto, o UX Design, o Product Design (que é diferente do Design de Produto, porque diz respeito a produtos digitais), o Design de Serviços e assim por diante. Minha provocação é de ordem dialética: estamos diante de uma metafísica separatista, que encontra na delimitação de subáreas a tão sonhada identidade ontológica para o design, ou de uma evidência de que as identidades históricas do design são retratos dos modos de produção em vigência em cada época? Afinal, separar e delimitar o design em subdisciplinas parece um reflexo de uma exigência capitalista pela especialização da mão de obra (e, consequentemente, da alienação dos trabalhadores).

Chegamos ao ponto, enfim, de questionar se a validade da empreitada metafísica é, de fato, necessária. Por que precisamos discutir definições para o design? Embates filosóficos parecem tão distantes da prática. Fazemos design no dia a dia e somos pagos (ainda que mal) para isso. De que vale, portanto, ficar girando por solilóquios, tentando definir o que nunca precisou de definições formais para se estabelecer?

Embora pareça distante do fantasma das contas, mensalidades e boletos que nos perseguem e aparecem nos nossos sonhos à noite, para profissionais e estudantes de design é importante compreender que as definições em disputa, muitas vezes, afetam nossas vidas gerando consequências não totalmente visíveis, mas, ainda assim, persistentes. Peguemos um exemplo brasileiro recente. Entre 2011 e 2014, José Luiz Penna e sua equipe (Partido Verde, São Paulo) apresentaram o projeto de lei n. 1.391/2011 na Câmara dos Deputados para regulamentar a profissão de designer. Oras, não se propõe algo assim sem, antes, pagar um pedágio filosófico e incluir, no texto do projeto, o que seus autores entendem por “designer”:

[…] o profissional que desempenha atividade especializada na elaboração de projetos de sistemas e/ou produtos e mensagens visuais que podem ser produzidas em série.

É interessante observar que a proposta ontológica do deputado localiza o design como uma prática voltada às técnicas de produção em série: processos de impressão, manufatura e fabricação. Caso o projeto de lei fosse aprovado, profissionais contratados como designers poderiam passar a responder a um órgão regulador, da mesma forma como psicólogos pertencem ao Conselho Federal de Psicologia. Também ganhariam respaldo para discutir progressão de carreira, piso salarial e outras demandas trabalhistas. A definição adotada, no entanto, gerou questionamentos típicos de qualquer exercício ontológico, porque inclui alguns e exclui outros. Por exemplo, profissionais de design que atuam na área de serviços, como pesquisadores, hoje chamados de “UX designers” ou “UX researchers” provavelmente ficariam de fora dessa formalização, por não se encaixarem no método produtivo especificado. É difícil formular uma proposta que abarque todo o espectro que hoje se reúne sob o signo do design no mercado de trabalho sem que isso saia pela culatra e acarrete novas estratégias de informalização.

De todo modo, o projeto de lei não avançou. Em 2015, sofreu uma canetada da então presidenta Dilma Rousseff, cujo argumento para o veto foi que a profissão do Design não representa risco de dano à sociedade.

Vide relato de desenvolvimento de uma vacina anticoncepcional incluído no livro de ensaios Technology, Modernity and Democracy editado por Eduardo Beira e Andrew Feenberg (Rowman & Littlefield Publishers, 2018).

Definições acerca do design orientam projetos de lei, delimitam orçamentos e ementas educacionais. Uma simples escolha de palavras pode deslocar o design entre campos. Se ele está próximo das engenharias, é tratado como um ferramental para a resolução de problemas empíricos. Quando se avizinha das ciências humanas ou da arte, atua como mediador entre nós e esse estranho mudo ao qual somos arremessados no nascimento. Mas esse privilégio não se restringe somente ao design. Andrew Feenberg, ao avaliar o papel da política na relação entre ciência e tecnologia, chama atenção para a ironia que permeia as estratégias de diferenciação entre esses dois campos: em projetos de desenvolvimento, o padrão é descrever o plano de ação como “ciência” se os atores buscam autonomia; e como “tecnologia” se o objetivo é atrair verba e financiamento22.

Se não descrevem objetivamente o fazer da nossa profissão, o que as definições institucionais revelam, contudo, é um interessante potencial como documento histórico. Elas retratam não necessariamente o design pelo que ele é, mas pelas formas como pode ser acessado, do ponto de vista linguístico, em determinados contextos temporais.

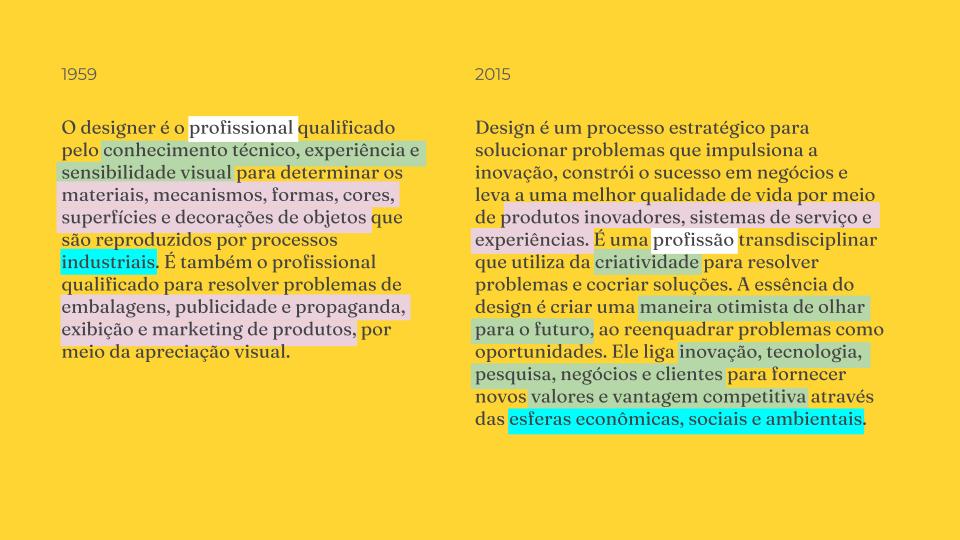

Vamos enveredar por um estudo de caso da World Design Organization (WDO), fundada em 1957, em Londres — então denominada International Council of Societies of Industrial Design (ICSID). Essa organização visava alinhar iniciativas de ensino e divulgação profissional do design através do financiamento de projetos e da criação de dispositivos de legitimação para as associações envolvidas. Na ocasião do seu estabelecimento, a ICSID propunha a seguinte definição:

O designer é o profissional qualificado pelo conhecimento técnico, experiência e sensibilidade visual para determinar os materiais, mecanismos, formas, cores, superfícies e decorações de objetos reproduzidos por processos industriais. É também o profissional qualificado para resolver problemas de embalagens, publicidade e propaganda, exibição e marketing de produtos, por meio da apreciação visual.

É claro que o que salta aos olhos é o termo “processos industriais”, aproximando quase que de forma íntima o design ao modo de produção industrialista. Qualquer semelhança com a definição adotada no finado projeto de formalização brasileiro não é mera coincidência. Estabelece-se, de tal forma, uma relação direta entre o design e um esquema organizacional desejado para a sociedade, no qual a indústria representa o elemento central das economias.

Os desdobramentos das instituições internacionais voltadas ao design (WDO, ICOGRADA etc.) são explorados amplamente em estudos historiográficos. Para esse ponto em particular, recomendamos a leitura de “Globalization and Design Institutionalization: ICSID’s XIth Congress and the Formation of ALADI”, de Tania Messell, publicado em 1979 no primeiro número do 32º volume da Journal of Design History.

Acaba de sair do forno uma tentativa de genealogia para as definições de design da WDO: “Por uma definição satisfatória a partir de um conjunto de definições potenciais: uma análise dos arquivos online da World Design Organization”. O texto, escrito por mim, Bolívar Escobar, e meus colegas Marcos Beccari e Maurício Perin, foi publicado no segundo número do terceiro volume do periódico Pensamentos em Design, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A definição original da ICSID persistiu por certo tempo, até que desavenças internas começaram a despontar entre os membros da instituição. Estando a instituição cada vez mais presente em países do Sul global, os proponentes dessa definição tecnicista do design viram-se, de certa forma, implicados em uma rede de contradições resultantes dos avanços das políticas expansionistas do Norte23.

Após sucessivas reformas, em 2017, a organização ressurge com o novo nome, WDO, e adota a seguinte definição para o design:

Design é um processo estratégico para solucionar problemas que impulsiona a inovação, constrói o sucesso em negócios e leva a uma melhor qualidade de vida por meio de produtos inovadores, sistemas de serviço e experiências. É uma profissão transdisciplinar que utiliza da criatividade para resolver problemas e cocriar soluções. A essência do design é criar uma maneira otimista de olhar para o futuro, ao reenquadrar problemas como oportunidades. Ele liga inovação, tecnologia, pesquisa, negócios e clientes para fornecer novos valores e vantagem competitiva através das esferas econômicas, sociais e ambientais.

Como um paciente que acaba de revelar um novo rosto após um processo de harmonização facial, o design reaparece transformado. Como um fenômeno distanciado da indústria, ele agora se posiciona estrategicamente entre as diversas disciplinas modernas para conectar tecnologia, pesquisa, negócios e clientes em soluções focadas para sistemas de serviço e experiências. Como exercício, cotejamos as duas definições em busca de paralelos semânticos entre a versão de 1959 e a de 201524.

Essas definições da World Design Organization podem ser conferidas em seu site oficial: wdo.org/about/definition.

Condizente com os valores do novo milênio, a definição da WDO aproxima o design dos problemas da sociedade e persiste em sua ontologia generalista. É justamente por se associar a termos complementares — inovação, empreendedorismo, sustentabilidade — que o design expande seus significados, atingindo cada vez mais áreas do conhecimento humano que, por sua vez, só teriam a ganhar ao adotarem a “visão do design” em suas operações25.

Não seria justo concluir este ensaio metafísico sem fazer justiça a um dos debates mais antigos da filosofia, que compreende a disputa entre duas facções rivais: os realistas e os nominalistas.

Os realistas acreditam que as entidades existentes dividem-se em duas categorias: os seres particulares, que podem ser localizados precisamente no mundo, e os universais, que se referem aos atributos e características compartilhados por todos. Quando digo que estou usando o meu chapéu azul, por exemplo, estou falando de um objeto em particular, mas também me refiro a atributos universais: trata-se de um chapéu e esse chapéu é da cor azul.

O principal problema do realismo é que precisamos, para satisfazer essa visão, delimitar se os seres universais são anteriores à existência do ser particular — o meu chapéu — ou não. Isto é, eu poderia conceber a existência desse chapéu azul antes de saber o que é um chapéu e de conhecer a cor azul? Provavelmente não. Para essa linha ontológica, portanto, o mundo real é uma lista de seres universais que se manifestam conforme nossos sentidos se adaptam para percebê-los.

Já os nominalistas propõem uma teoria mais simples: as propostas ontológicas precisam pressupor apenas a existência de particulares. Qualquer elemento identificado como universal não passa de um particular disfarçado. Grosso modo, para os nominalistas, o meu chapéu azul não corresponde a uma manifestação de seres universais, mas a um dispositivo linguístico que nomeia um item em sua particularidade detectável. O maior argumento dos nominalistas é a impossibilidade de se propor condições de identidade para universais: não existe a “chapelidade” do meu chapéu no mundo físico, pois ela se manifesta circunstancialmente na relação entre o objeto e a minha cabeça.

Esse conceito é delineado brevemente por Tony Fry, Clive Dilnot e Susan C. Stewart em Design and the Question of History (Bloomsbury Publishing, 2015).

O livro O design brasileiro antes do design: aspectos da história gráfica, 1870-1960 (Cosac Naify, 2005), organizado por Rafael Cardoso, é uma boa leitura para quem tem interesse em memória gráfica e nos processos e técnicas usados para criar os rótulos e embalagens de antigamente.

O debate filosófico realismo versus nominalismo se traduz, na questão ontológica do design, em duas maneiras diferentes de compreender a atividade. Do lado realista, é possível defender que o design é uma atividade que se manifesta de diferentes formas ao longo da história, assumindo aspectos que carregam uma mesma característica universal. Ela é qualificada por autores como Fry e Parsons como “prefiguração”, ou seja, a manifestação do pensamento projetual como algo inerente à condição humana26. Reflexos desse posicionamento podem ser identificados em discursos como o do próprio Rafael Cardoso, o autor da primeira definição citada aqui no nosso texto, que chama de “design antes do design” as atividades projetuais gráficas anteriores ao reconhecimento formal do design enquanto disciplina no Brasil27.

Do lado nominalista, entretanto, o mais coerente seria negar que tais atividades podem ser chamadas de “design”, já que o termo tem uma conotação histórica rastreável. Ele estaria relacionado não às atividades projetuais como um todo, mas a um espectro de condições de projeto circunstancialmente viabilizadas graças a certo enclave sociopolítico, o qual departe da industrialização, dos movimentos modernizantes e dos racionalismos recentes. O design seria, portanto, uma prática precisamente localizada, historicamente circunscrita e não necessariamente relacionada a um conceito universal, no sentido metafísico do termo.

Para saber mais sobre a história da Bauhaus, indico a leitura de uma das mais populares referências sobre assunto, o livro Bauhaus: 1919-1933, de Magdalena Droste (Bauhaus Archiv Museum, 1990).

Evidências favoráveis à posição nominalista não faltam: o termo “design” não era sequer usado na Alemanha da Bauhaus antes do fim da Segunda Guerra Mundial28. A instituição de ensino, que simboliza o design moderno, empregava termos diversos para as práticas de projeto ensinadas por lá: marcenaria, pintura, tecelagem, Gestaltung (para as composições artísticas interdisciplinares). Em resumo, para os nominalistas, o design passa a existir somente quando o termo “design” é usado para identificá-lo.

A principal referência sobre o pensamento de Richard Rorty é o seu livro A filosofia e o espelho da natureza, publicado originalmente em 1979 e editado no Brasil em 1995 pela Relume Dumará, com tradução de Antonio Trânsito.

Não precisamos adotar pareceres categóricos, porém. Escolher de pronto uma dessas duas vertentes seria ignorar o que Richard Rorty29 chama de potencial “edificante” da filosofia, que, segundo ele, trata-se de um posicionamento reativo, um protesto contra qualquer tentativa de declarar uma discussão como encerrada. Trazer a filosofia para o design, como neste debate ontológico, é uma tarefa que, ao invés de buscar conclusões, parece nos permitir a dizer “mas”. Abrimos este texto constatando que o design é uma atividade que se deixa investigar ontologicamente, que se abre facilmente para esse tipo de discussão. Por quê? Talvez pela natureza ambígua da palavra “design”, ou por sua história estar tão entrelaçada à da cultura material, ou, quem sabe, por essa “abrangência teórica” detectada nas definições que se estabelecem em sua literatura. O efeito colateral, para o bem ou para o mal, é essa inclinação insistente para olhar para nós mesmos em busca de novos entendimentos, novas pistas para criar o lugar do design no mundo — criar, e não o encaixar nos espaços que sobram.

Em síntese, nossa presente tentativa de edificação reside, pois, em não tentar resolver tal questão ou bater o martelo. Em seu lugar, propomos esses exercícios de investigação de premissas, objetivos, intencionalidades. Nas palavras do próprio Rorty, empenhar-se pela verdade em vez de buscar “toda a Verdade”. Vimos, no exemplo da ICSID-WDO, como uma definição pode instrumentalizar políticas desenvolvimentistas pelo simples fato de estabelecer conexões entre práticas produtivas e sistemas políticos. “O que define o design” já não é mais uma pergunta tão interessante quanto o que está em jogo quando uma definição é aceita? Que espaços se abrem — e como podemos usar a filosofia para construir questionamentos? Querendo ou não, seria no mínimo estranho entrar numa pizzaria e se deparar com um cardápio de esfirras.

Este texto é o resultado de uma aula ministrada pelo autor no curso de Design Gráfico da Universidade Federal do Paraná, como parte da disciplina de Teoria e História do Design a convite do professor Marcos Beccari. Na atividade lúdica proposta por Bolívar Escobar, os alunos deveriam adivinhar a palavra que estava faltando em algumas definições de design selecionadas. O autor também gostaria de agradecer à editora da Recorte, Flora de Carvalho, por sua leitura crítica e comentários que ajudaram a deixar estes parágrafos mais bem construídos.