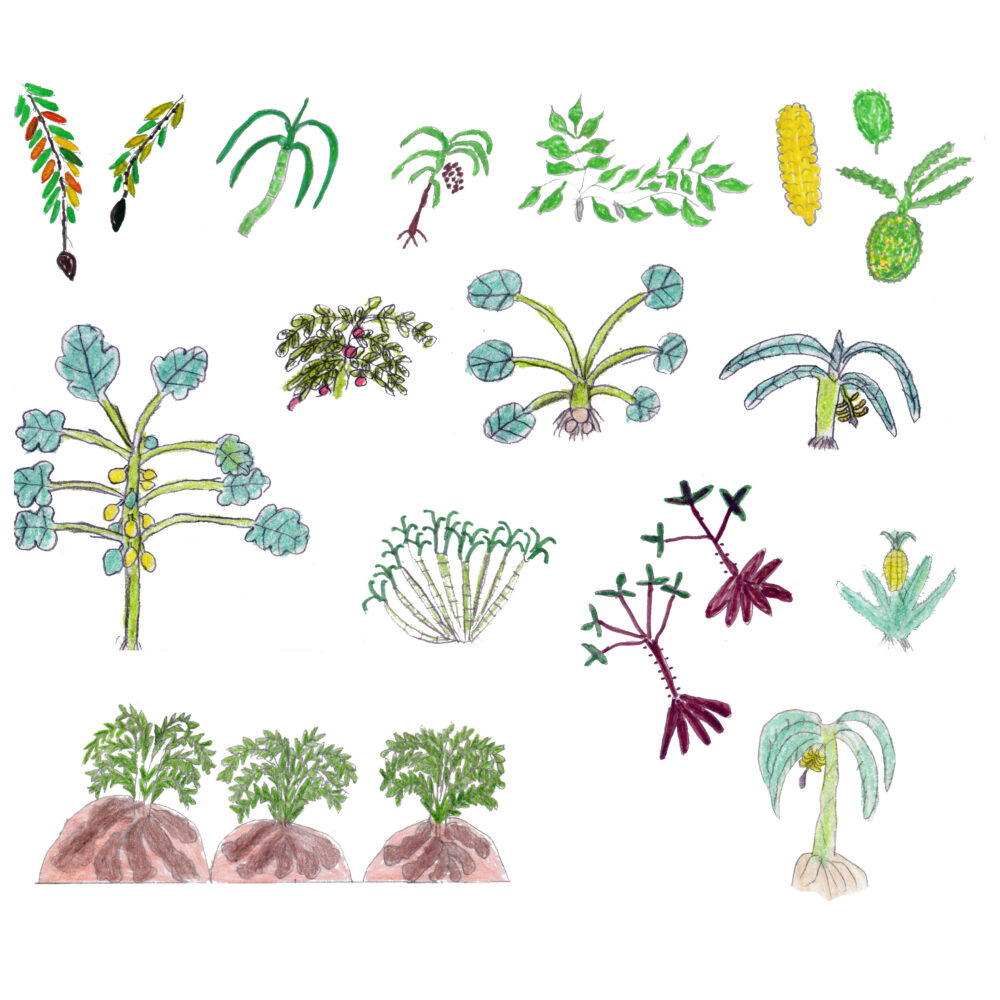

Desenhos de Bruno Maxakali, Cleuza Maxakali, Fabinho Maxakali, Glorinha Maxakali, Marineuza Maxakali, Maria Carmelita Maxakali, Maria Rosa Maxakali e Zezinho Maxakali.

“Que bom que existe gente juntadora, como vocês. Eu sou espalhador. Só sei espalhar, não sei juntar” – foi o que nos disse Rosivaldo Ferreira da Silva, mais conhecido como Cacique Babau Tupinambá, quando nos conhecemos pessoalmente. Liderança indígena atuante na Serra do Padeiro (BA), ele vem plantando suas ideias em diversos encontros pelo Brasil. Um desses momentos aconteceu em Belo Horizonte (MG), no evento de lançamento de seu livro, É a terra que nos organiza (2022), cujo projeto gráfico tivemos a alegria e o desafio de realizar a partir de seus pensamentos enraizados no território e na oralidade – gravados, transcritos e editados para serem publicados pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais (NPGAU-UFMG).

Em outubro de 2022, em meio às angústias e desesperanças que os últimos quatro anos apresentaram a nós, brasileiros, a UFMG abriu suas portas para receber uma comitiva de mestres e mestras dos saberes tradicionais. Vindos de diversas partes do Brasil juntos de seus acompanhantes, esses representantes participaram, durante uma semana, de uma programação focada em formá-los como Doutores por Notório Saber, titulação entregue pela universidade através de seus distintos cursos de pós-graduação. Esse evento integrou uma iniciativa maior da UFMG de aproximação entre diversas realidades e culturas, muito bem representada pela oferta, aos estudantes, de uma Formação Transversal em Saberes Tradicionais, materializada em aulas ministradas por esses mestres e mestras em conjunto com professores-anfitriões da instituição.

Durante o encontro, acompanhamos, com especial envolvimento, uma roda de conversa entre o mestre Joelson Ferreira de Oliveira, liderança do Assentamento Terra Vista (BA); o mestre Valdemar Xakriabá (MG); a mestra Maria Muniz Andrade Ribeiro, conhecida como Mayá (BA); a mestra Japira Pataxó (BA); e o mestre Badu, do Quilombo Matição (MG), que discutiram sobre a sobrevivência das sementes.

Assim como o Cacique Babau, o mestre Joelson Ferreira de Oliveira, que participou da roda de conversa, teve seu livro publicado pela Coleção Especial Notório Saber, do NPGAU: As lutas existem pela nossa terra (2022) é o nome da obra assinada pelo líder do Assentamento Terra Vista. Após meses de trabalho nos projetos gráficos dos livros de Cacique Babau e de Joelson Ferreira, o lançamento foi também um momento de encontro entre os autores e a nossa equipe editorial – composta por Ana Paula Baltazar, Renata Marquez, Gustavo Caboco e Isabela Izidoro. Devido à persistência do período pandêmico, as trocas, até aquele momento, haviam sido virtuais. Assim, foi uma enorme alegria poder ouvir de perto os ensinamentos deles em um evento tão simbólico.

Nos últimos anos, as práticas de edição e de elaboração de projetos gráficos de publicações vêm nos proporcionando diálogos e encontros como esse, com mestras e mestres dos saberes tradicionais, que nos afetam e ampliam nossa visão sobre o mundo que habitamos, além de nos fazer reavaliar constantemente os limites do nosso pensamento e da nossa forma de trabalhar.

Criada em 2010 por Fernanda Regaldo, Renata Marquez, Roberto Andrés e Wellington Cançado no âmbito do extinto Programa Cultura e Pensamento do Ministério da Cultura, PISEAGRAMA é uma plataforma editorial sem fins lucrativos, sem publicidade e open access que se dedica a inventar confluências, catalisar ideias urgentes e reunir pessoas para pensar outros mundos possíveis. Saiba mais em www.piseagrama.org.

Com formação em Arquitetura e Urbanismo, nos inserimos no circuito editorial a partir de um conjunto próprio de referências, externas ao campo do Design. Há quase uma década, integramos a equipe da editora PISEAGRAMA1, da qual nos tornamos coeditores e produzimos uma revista, livros e projetos em aliança com coletivos urbanos, LGBTQIAP+, afro e indígenas. Mais recentemente, além de editar publicações próprias, expandimos nossa atuação para a pesquisa, realização de oficinas editoriais e edição e design de livros de pesquisas produzidas por outras pessoas. Começamos essas colaborações procurando uma fonte complementar de renda e, por isso mesmo, não prevíamos a potência desses encontros editoriais, realizados majoritariamente em contextos independentes que ampliam vozes, pontos de vista, histórias e culturas marginalizadas pelo circuito hegemônico.

Proposta pelo etnólogo Eduardo Viveiros de Castro para se referir aos coletivos que excedem e recusam o modo de vida moderno, essa noção, segundo ele, deveria substituir o termo “não moderno”, geralmente relacionado a um lugar de primitivismo.

O que essa prática em aliança nos permite pensar sobre o circuito editorial, de forma mais ampla? O que acontece quando o pensamento e a oralidade dos mestres e mestras dos saberes tradicionais ocupam os livros impressos e desafiam a linguagem gráfica a se aproximar de modos outros de narrar o mundo? Quais dilemas estão envolvidos em vizinhanças improváveis estabelecidas entre designers com formação em Arquitetura e autores cuja transmissão do conhecimento excede a linguagem escrita, implicados na produção de um objeto que historicamente excluiu matrizes extramodernas2 de pensamento? O que significa, para retomar os ensinamentos de Cacique Babau, encarar a produção de livros não como um serviço prestado a alguém, mas como um processo mútuo de aprendizado e de confluência em que o conhecimento é constantemente espalhado, juntado, semeado e colhido a muitas mãos?

Diante dessas questões, procuramos compartilhar neste ensaio reflexões que vêm nos acompanhando em nossa busca por produzir espaços de encontro entre mundos através de práticas editoriais. Baseadas em ricos (porque desestabilizadores) momentos de um fazer junto com detentores dos saberes tradicionais – indígenas, quilombolas, populares, ribeirinhos, sertanejos, periféricos, entre muitos outros –, essas práticas trazem mais perguntas do que respostas, pois frequentemente tensionam as verdades sobre o design nas quais, por muito tempo, o pensamento moderno ocidental nos fez acreditar.

Livros como cestos

Quando a edição brasileira do livro A queda do céu foi lançada em 2015 pela Companhia das Letras, pessoas de diversas áreas do conhecimento foram mobilizadas na leitura de sua crítica inédita a várias instâncias da vida ocidental, que segue, em muito, delineada por relações de poder gestadas ainda no período colonial. Resultado de uma relação de amizade e colaboração de mais de 30 anos entre o xamã yanomami Davi Kopenawa e o etnólogo francês Bruce Albert, a obra materializa a urgência e o desejo do xamã de ter seu pensamento ouvido pela sociedade dos napë (não indígenas) que sempre relegou às margens as vozes de seus outros. Estrategicamente, a ferramenta encontrada por Kopenawa para compartilhar seu manifesto foi um livro, ou uma “pele de papel”, no qual suas palavras foram desenhadas na esperança de que, assim, seriam fixadas em nosso pensamento ocidental.

Kopenawa posiciona os livros no centro desse regime de visibilidade-invisibilidade criado e mantido pelos napë, pois tem consciência de que eles são o meio privilegiado para a produção e circulação de conhecimento em nossa sociedade. Da mesma forma, são também agentes de deslegitimação de outras linguagens que não a escrita. Diferentemente dos povos da oralidade, os brancos, para o xamã yanomami, “não param de fixar seu olhar sobre os desenhos de suas falas colados em peles de papel e de fazê-los circular entre eles. Desse modo, estudam apenas seu próprio pensamento e, assim, só conhecem o que já está dentro deles mesmos”. Imersos em um mundo fragmentado por diferentes campos disciplinares, “os brancos ignoram os dizeres distantes de outras gentes e lugares”.

Fundada por Maria Mazarello Rodrigues em 1981 em Belo Horizonte (MG), a editora é pioneira e especializada na publicação de autores e autoras negras e de temáticas relacionadas à negritude, que, na época, quase não tinham espaço no mercado editorial brasileiro.

De fato, até o início dos anos 2000, o mercado editorial brasileiro se mostrava bastante hostil às publicações que excedessem o lugar canônico e individual do autor branco. Grande parte das obras escritas por mulheres negras, pessoas indígenas, pensadores da periferia, entre outros, ficava guardada na “gaveta do esquecimento”, como nos lembra a escritora Conceição Evaristo em Becos da memória (2006), publicado pela Mazza Edições3 após mais de 20 anos de espera.

Se hoje o mercado editorial está mais receptivo à publicação de autorias variadas – ou fora obrigado a se reinventar pela intrusão militante dessas vozes por muito tempo inauditas –, abrem-se a nós não apenas a possibilidade de conhecermos outros saberes, mas também novas camadas de interpretação possíveis para o livro. Diante de incontáveis narrativas geograficamente descentralizadas que foram invisibilizadas por políticas editoriais excludentes, somos (nós, não apenas editores e designers, mas também leitores) inevitavelmente confrontados com os limites do entendimento moderno sobre autoria, escrita, edição, tradução, design e outras práticas do processo editorial.

Publicado em Representações performáticas brasileiras: teorias, práticas e suas interfaces, organizado por Marcos Antônio Alexandre.

“Talvez o primeiro sinal gráfico, que me foi apresentado como escrita, tenha vindo de um gesto antigo de minha mãe”, aponta ainda Conceição Evaristo no texto Da grafia-desenho de minha mãe, um dos lugares de nascimento de minha escrita4 (Mazza Edições, 2007), sobre a lembrança de sua mãe, agachada no chão de terra batida, desenhando o sol com um graveto na tentativa de chamá-lo em dias de chuva. “Era um ritual de uma escrita composta de múltiplos gestos, em que todo o corpo dela se movimentava e não só os dedos. E os nossos corpos também, que se deslocavam no espaço acompanhando os passos de mãe em direção à página-chão em que o sol seria escrito.”

Publicado em parceria entre o BDMG Cultural e o grupo de pesquisa Cosmópolis.

Em seu esforço de aterrar a escrita em um gesto múltiplo ancestral que excede o papel, Conceição Evaristo nos ensina que o chão também pode ser página, algo que os povos indígenas conhecem muito bem a partir de sua ampla gramática cosmológica que indissocia o impresso do território. Enquanto para o artista wapichana Gustavo Caboco “o canto é documento”, Denilson Baniwa, também artista indígena e empenhado em traduzir os pensamentos de seu povo para a nossa restrita razão, diz que os grafismos funcionam como recortes de jornal, e as cestarias, onde são aplicados, são verdadeiras plataformas que guardam conhecimento histórico e oral. Cada grafismo tecido nos cestos é “como um código binário que, combinado a outros códigos, traz uma mensagem complexa”, explica Denilson em sua fala publicada no livro Habitar o antropoceno5, de 2022.

Se os grafismos indígenas, mais do que simples figuras, são códigos capazes de expressar significados, os cestos também podem ser interpretados como livros que – em constante interação com as narrativas orais, com o movimento dos corpos necessário à sua fabricação e com o território de onde foi originada a sua matéria – contêm e transmitem formas não alfabéticas de escrita. Mas como nas complexas narrativas dos povos tradicionais tudo está sujeito à transformação, se um cesto pode ser um livro, um livro também pode vir a ser um cesto. Afinal, como indagou a escritora estadunidense Ursula K. Le Guin na coleção de ensaios A ficção como cesta: uma teoria e outros textos (Dois Dias Edições, 2022), “um livro carrega palavras” e “palavras guardam coisas […] em uma particular e poderosa relação entre si e conosco”.

Organizado por Darlene Yaminalo Taukane, Isabella Rosado Nunes e Mauricio Negro, o livro foi publicado pelo Itaú Social em parceria com a Editora MINA Comunicação e Arte.

Compreender o livro como cesto é uma proposição e, ao mesmo tempo, um alerta (sobretudo para nós, oriundos de escolas modernas de pensamento) de que importa menos o que é o livro em comparação ao que ele pode vir a ser diante das alianças tecidas em torno da sua feitura. Ou, em outras palavras: o processo importa tanto, ou mais, que o objeto finalizado. E as alianças estabelecidas com mestres e mestras dos saberes tradicionais nos mostram que as superfícies onde são grafados os conhecimentos (sejam elas chão, cestos, corpos ou livros) são “continuidades dos fluidos da floresta que se alinham e intencionam transformações, na relação entre quem pinta, quem recebe e as linhas de vida que se desenham”, como aponta a professora Alik Wunder, no livro Jenipapos: diálogos sobre viver6(2022), ao destacar como as “imagens-escritas” dos povos da floresta nos convocam a estabelecer relações com aquilo que extravasa a própria plataforma onde a escrita foi aplicada.

Deixar-se afetar pelo contato com essas pessoas cujo conhecimento é de uma ordem diferente da nossa nos faz enxergar o livro e seu processo de produção de uma forma crítica, reconhecendo o seu papel colonizador ao longo da história do mercado editorial. E, mais do que isso, povoa nosso sintético imaginário moderno com inúmeras possibilidades do que uma publicação impressa pode se tornar. Acolher a existência de cantos-documento, páginas-chão, peles de papel e imagens-escritas é também assumir a importância de redefinir um livro como uma trama de conexões – ou um cesto, se quisermos: um objeto fundamentalmente coletivo em contato com o que está em seu entorno; um recipiente que não só reúne narrativas múltiplas e polifônicas, mas também as guarda com cuidado e as compartilha com generosidade.

Autores como espalhadores

Sempre que é indagado sobre a publicação de seu livro Colonização, quilombos: modos e significações (2015), o pensador quilombola Antônio Bispo dos Santos não deixa de apontar como sua escrita está profundamente entrelaçada à oralidade que fundamenta as relações de sua comunidade. Liderança do quilombo Saco Curtume, no Piauí, Bispo aprendeu com seus mais velhos não só a importância de se lavrar o campo e cuidar do chão onde pisa, mas também a de trafegar pelo universo do colonizador, como ele costuma dizer, se apropriando de sua linguagem para traduzi-la a seu povo.

Publicado na Revista EntreRios, do Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal do Piauí.

Durante a década de 1960, no auge dos processos de regularização de terras brasileiras a partir de documentos – processos que deixavam de fora as comunidades tradicionais cujas práticas não se baseavam na linguagem escrita –, Bispo foi estrategicamente escolhido por sua família para frequentar a escola, como conta no texto Somos da terra, publicado pela PISEAGRAMA em 2018. Sua missão seria aprender, através da escrita, a traduzir a linguagem da sociedade branca colonialista que atravessava, cada vez mais, a vida de seu povo. “Eu ia para a escola de segunda a sexta; sábado e domingo eu ficava com meu povo mais velho, escrevendo carta, lendo bula de remédio, lendo tudo quanto fosse papel escrito que meu povo achasse”, ele conta no artigo “Das confluências, cosmologias e contra-colonizações. Uma conversa com Nego Bispo”7, de 2019.

Artigo publicado em 2020 na revista Caracol, do Programa de Pós-graduação em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-americana da Universidade de São Paulo.

Ao operar traduções entre as linguagens escrita e oral, autoras e autores como Bispo, que transitam entre diferentes contextos, não raro se tornam diplomatas entre mundos, pois, como escreveu a educadora e antropóloga guarani Sandra Benites em “Educação Guarani e interculturalidade: a(s) História(s) Nhandeva e o Teko”8, traduzir não se trata somente de interpretar a língua do outro, mas também de compreender o que o outro é. Através de constantes negociações, esses autores-tradutores articulam seus saberes locais com conhecimentos de outras ordens, espalhando os pensamentos de todo um coletivo que os constitui como lideranças.

Portanto, quando entramos em contato com o conjunto de ideias desses mestres e mestras, é importante não nos esquecermos de sua dimensão polifônica. Para Ailton Krenak, pensador indígena com uma extensa produção escrita, esse caráter coletivo de seu pensamento se manifesta a partir do modo como ele é afetado por cada lugar, pessoa e perspectiva que conhece enquanto circula por outras aldeias, cidades e países. Justamente por se perceber como um sujeito coletivo, Ailton afirma no texto Poesia-experiência, publicado na Revista da Academia Mineira de Letras em 2021: “nada que eu faço poderia ser imaginado como uma criação ideal da literatura. É uma narração, uma contação de histórias, o que pode ser expresso em alguns diferentes formatos”.

Publicado em 2020 na Revista Mundaú, do Programa de Pós-graduação em Antropologia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas.

Por serem frutos de narrações orais, os processos de escrita da literatura desses diplomatas entre mundos não costumam ser os mesmos daqueles praticados pelos tais autores canônicos, muito menos os impressos resultantes. São textos que vêm de memórias, transcrições de falas, edições e muita leitura compartilhada para, então, serem atribuídos ao autor. Há alguns anos, nós da PISEAGRAMA produzimos o que Renata Marquez, nossa querida companheira de muitas jornadas, definiu como oralidades impressas em seu ensaio “Quase-etnógrafa-etc.”9: um processo de conversa com esses mestres e mestras cujos saberes “transcritos e editados a partir da experiência da oralidade” tem sua circulação ampliada ao se transformar em formato escrito.

A partir de interações em diferentes contextos – seja nas aulas dos Saberes Tradicionais na universidade, em seminários que organizamos ou participamos, em encontros informais ou através de conversas gravadas por meio de plataformas digitais, a PISEAGRAMA vem amplificando as oralidades impressas e promovendo uma espécie “de ocupação bibliográfica”, como propõe ainda Renata Marquez no mesmo ensaio. Trata-se de uma necessária intrusão de textos produzidos a partir da oralidade das mestras e mestres dos saberes tradicionais nos circuitos acadêmicos e literários, que passam a funcionar como bibliografias essenciais de cursos universitários e de pesquisas acadêmicas.

Em quinze edições da revista, publicamos, entre outros, textos de autoria das lideranças indígenas Jerá Guarani, Célia Xakriabá e Oreme Ikpeng; da rainha de Congo da Guarda de Moçambique Isabel Casimira; da matriarca quilombola Mametu N’Kise Muiandê e sua filha Makota Kidoiale; da artista Ventura Profana e do coletivo LGBTQIAP+ Entidade Maré. Mais recentemente, publicamos o primeiro livro por meio de alianças editoriais e trânsitos entre a oralidade e a escrita: A terra dá, a terra quer (2023), de Antônio Bispo dos Santos, em coedição com a editora Ubu.

Quando encontramos livros como esse nas estantes das livrarias, podemos até nos confundir a respeito da suposta autoria individualizada – já que o mercado editorial segue replicando uma lógica alheia à pluralidade de vozes e alianças que conformam esse tipo de publicação –, mas, para esses pensadores vindos da oralidade, o que realmente importa é ser “o portador de uma narrativa, de uma visão de mundo que possa potencializar e fortalecer o lugar de existência da sua comunidade, do seu coletivo e, no nosso caso, de seus povos” – como reivindica Ailton Krenak na coletânea Cosmologias da imagem: cinemas de realização indígena (Filmes de Quintal, 2021).

Para saber mais sobre a conversa entre Maria Inês de Almeida, Felipe Carnevalli e Paula Lobato, veja a 8ª edição da Revista do BDMG Cultural, disponível em bdmgcultural.mg.gov.br e publicada em 2023.

Nas mãos desses sujeitos coletivos, os livros são mais uma maneira de registrar pensamentos que podem assumir diversas formas (pinturas, sons, cantos, imagens, palavras, esculturas, cestarias, artesanatos etc.). Eles contêm narrativas que, diferentemente das culturas ocidentais, não são absolutas e, como na oralidade, podem ser sempre atualizadas. “A literatura, ou o que nós fazemos ao escrever os nossos textos não é uma negação da oralidade, mas uma atualização da própria oralidade. Porque a gente entende que, ao dominar a escrita, os nossos filhos e netos vão poder reconstruir as histórias, reconstruir a oralidade”, como nos ensinou o escritor Daniel Munduruku em uma fala recente no ciclo de trocas de saberes dos povos originários, Mekukradjá, de 2016, promovido pelo Itaú Cultural, em São Paulo. Ou ainda, como definiu a educadora Maria Inês de Almeida, envolvida na criação dos programas mais importantes de formação indígena dentro da Universidade Federal de Minas Gerais: “a literatura indígena é sempre um projeto, ela não acaba nunca”10.

O que aprendemos, então, quando os processos envolvendo a experiência da literatura não são guiados pelo status individual que uma publicação pode proporcionar, mas são consequência da vontade coletiva de espalhar – para lembrar as palavras de Cacique Babau – determinados saberes que continuarão sendo atualizados e em circulação? Ao contrapor a escrita autoral moderna às palavras disseminadas pela escrita dos povos da oralidade, Bispo afirma: “colocando a tinta no papel eu estou plantando palavras. As letras são sementes e, quando eu escrevo, eu estou semeando letras sementes que vão germinar em forma de palavras nas bocas de várias pessoas”, em entrevista à pesquisadora Dandara Rodrigues, em 2021, publicada no periódico identidade!, da Faculdades EST.

Bispo ainda conta que, ao contrário das obras cheias de palavras teóricas que permanecem armazenadas nas prateleiras dos gabinetes e bibliotecas, as escritas encantadas pela oralidade são vivas. Elas circulam, germinam e são constantemente reeditadas por outras pessoas, se transformando e retornando ao mundo pela linguagem oral.

Repensar, portanto, os processos editoriais como a escrita, a transcrição, a tradução e a edição diante do gesto espalhador daqueles e daquelas cuja produção de conhecimento é pautada pela oralidade é mais uma oportunidade de evidenciar as incompletudes de nosso sistema de produção de livros, pensados principalmente como mercadoria. Ao mesmo tempo, tal exercício crítico nos abre possibilidades de pensarmos o livro (seja em sua produção, seja em sua circulação enquanto produto) como um lugar possível de encontro entre mundos, ou, para lembrar os ensinamentos de Antônio Bispo, um terreno fértil para que as palavras semeadas possam germinar.

Designers como juntadores

Em janeiro de 2022, nos encontrávamos diante de um diverso grupo de acadêmicos indígenas de várias partes do Brasil, discutindo possíveis caminhos que nos levariam ao projeto gráfico da publicação impressa Vozes indígenas na produção do conhecimento: para um diálogo com a saúde coletiva (2022). Desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz, a coletânea teve como objetivo principal se somar ao coro de iniciativas que procuram reconhecer pensadoras e pensadores indígenas como produtores de conhecimento científico.

Partindo do diagnóstico descrito na introdução do livro, de que “embora muitos indígenas tenham tido acesso às universidades, seus estudos, pesquisas e reflexões ainda estão por se fazerem mais presentes nos veículos de divulgação da produção acadêmico-científica”, o projeto se configurou como um percurso formativo que instruiu e qualificou um grupo de pesquisadores indígenas nas etapas necessárias para a publicação de um livro acadêmico. Depois de muitas oficinas formativas e de um processo pouco usual de diálogo com os autores das submissões dos artigos, o coletivo reuniu no livro um conjunto de 21 textos inéditos de autoria indígena.

Lugar histórico de tensão entre os saberes tradicionais e os saberes ditos científicos, a academia deve ser questionada justamente por reconhecer e validar certos conhecimentos, enquanto, por outro lado, promove o apagamento e a negação de outros modos de pensar e de viver no mundo. Entretanto, mais que superar essa tensão, a presença indígena fortalecida nesse espaço nos convoca a assumi-la: “Os povos indígenas não querem ser enquadrados nas lógicas academicistas e meritocráticas que alimentam e sustentam os processos de reprodução do conhecimento, da técnica e do poder individualista, consumista, materialista e capitalista”, escreve Gersem Baniwa no prefácio do livro Vozes indígenas. “Os povos indígenas, a partir da universidade, querem contribuir com o mundo mediante seus saberes, seus valores comunitários, suas cosmologias, suas visões e seus modos de ser, de viver e de estar no mundo.”

Desde o primeiro encontro com a equipe editorial do projeto, composta por indígenas e não indígenas, ficou clara a necessidade de um processo coletivo de discussão que resultasse em um projeto gráfico não comprimido pelos formatos existentes na academia, mas que acompanhasse o movimento de alargamento causado pela presença indígena ao adentrar e se estabelecer nesses espaços.

Esse foi – e permanece – um desafio complicado, já que o “processo político de demarcar espaço na escrita” pelos indígenas, como bem definiu Braulina Baniwa em depoimento sobre a coletânea, nos coloca uma série de questões também sobre a linguagem visual dos livros produzidos nesse contexto, desestabilizando nosso lugar de conforto – e privilégio – legitimado por uma pretensa universalidade do design. Como pensar graficamente um livro acadêmico de autoria indígena? O que implica acolher o alargamento dos processos de design gráfico provocado pela intrusão de modos de pensar antes silenciados pela academia? Ou ainda – e de uma forma mais ampla –, qual o resultado formal de um projeto gráfico que, ecoando o pensamento de Gersem Baniwa, não só reconheça a tensão existente na aproximação entre o contexto acadêmico e o dos saberes indígenas, mas que também a tome como ponto de partida?

A associação entre a ideia de desaprendizado, como propõe Azoulay à prática de escrever, editar e publicar livros, foi aprofundada na dissertação da autora Paula Lobato: Modos de ler, modos de desaprender: os livros e o ensino de arquitetura no Brasil, que pode ser acessada no Repositório Institucional da Universidade Federal de Minas Gerais.

É nesse ambiente questionador que, quase sempre, somos confrontados com o fato de que as ferramentas e soluções técnicas que dispomos não são suficientes para responder às perspectivas do encontro entre nosso modo de pensar e o dos nossos companheiros e companheiras de trabalho. Diante das nossas inevitáveis diferenças, vamos reconhecendo e aprendendo a não normalizar nossas verdades e privilégios – algo que também não é feito sem esforço –, enquanto nos é ensinado que podem existir inúmeras outras formas de se realizar o que estamos acostumados a fazer. Para ecoar a proposta da pesquisadora isreaelense Ariella Azoulay em seu livro Potential history: unlearning imperialism (Verso, 2019), estamos, aos poucos, desaprendendo a projetar livros11.

Quais são a materialidade e o formato condizentes com a circulação do livro no contexto de aldeias, quilombos e outras comunidades muitas vezes externas aos centros urbanos? Qual a narrativa por trás da tipografia usada? Quem a produziu? Essa tipografia acolhe caracteres da etnia em questão, muitas vezes não contemplados em fontes de origem europeia? O projeto gráfico sugere hierarquias de valor entre textos e imagens? Ou estimula sua leitura com o mesmo status de conhecimento do texto escrito? Como pensar uma linguagem visual que não apague os rastros da oralidade que deu origem aos textos diagramados?

Tudo precisa ser revisto e questionado quando nos permitimos afetar pelos regimes de conhecimento das mestras e dos mestres com quem tecemos redes de colaboração e de afeto. Felizmente (ou infelizmente, para aqueles acostumados a seguir modelos) não existem respostas prontas a essas perguntas, senão a disposição, a cada novo livro, ao alargamento do próprio sentido do que é o design gráfico – ou melhor, do que ele pode vir a ser.

Trata-se, primeiro e acima de tudo, de encará-lo não como um serviço a ser entregue, mas como um processo de mediação que opere concretamente na reversão das históricas assimetrias entre quem detém o privilégio da técnica e aqueles e aquelas que estão agora adentrando um universo gráfico que sempre os deixou de fora. Como bem apontou a educadora Maria Inês de Almeida em nossa conversa para a Revista do BDMG Cultural, inspirada pela produção de livros em companhia de povos indígenas e quilombolas, “o projeto gráfico é a técnica mais adequada para se abrir caminho a outros”.

Desde 2021, temos realizado oficinas editoriais em aldeias e quilombos, chamadas de Fazer Livros, com o objetivo de capacitar as comunidades em todas as etapas da produção de uma publicação impressa.

Muitas vezes, esse gesto de abrir caminho se traduz em um trabalho coletivo, sem a personificação da autoria do projeto gráfico. Ou ainda – em um cenário ideal – na substituição do esperado serviço gráfico prestado pela oferta de uma capacitação técnica da própria comunidade envolvida no projeto, de modo que ela mesma possa determinar os parâmetros da linguagem visual de seus livros12. Como afirma Renata Marquez em “Quase-etnógrafa-etc.”, enquanto os espaços de poder ainda não são majoritariamente ocupados por aqueles e aquelas que sempre foram relegados às margens, é urgente e necessário que nós, em nossos lugares de privilégio, reconheçamos nossas vantagens e as transformemos em técnicas compartilháveis.

Saber ouvir, se afetar, abrir caminho e ter disposição para destruir e reconstruir certezas já são atitudes válidas para converter a prática do design gráfico em um processo coletivo de aprendizado. Seja como for, quando esse nosso lugar é atravessado por um pensamento editorial vivo e tão diverso quanto as múltiplas grafias com as quais esses povos se inscrevem no mundo, é quase impossível que os resultados formais impressos no livro não reflitam o gesto juntador que o originou: aquele de juntar ideias, juntar vozes, juntar afetos e juntar pessoas, sem que tal movimento crie assimetrias ou campos de invisibilidade. Afinal, como defende Gersem Baniwa no livro Vozes indígenas na produção do conhecimento, “o protagonismo indígena na produção e divulgação de conhecimentos científicos plurais abre novas perspectivas e possibilidades concretas ao diálogo, ao compartilhamento, à cooperação, à colaboração interétnica, à coautoria e à complementariedade intercultural, interepistêmica e intercientífica entre diferentes concepções, cosmovisões, lógicas, racionalidades e seus sujeitos”.

Território do entre

Como negociar narrativas em disputa entre colonizadores e colonizados? Como dizer para autores e autoras da região Norte ou Nordeste do Brasil que seus textos, finalmente publicados em algum livro, não estarão disponíveis nas livrarias locais, ou que seus livros não podem ser comprados por seus pares pois são financeiramente inacessíveis? Como explicar para um jovem quilombola que o regime de produção de conhecimento acadêmico não aceita como referências os pensamentos de seus mais velhos? Como explicar para uma aldeia indígena que eles devem sair de suas terras para que empresas como a Suzano cultivem monoculturas de eucalipto para, entre outras coisas, produzir papéis? E como dizer para essas mesmas pessoas que elas devem estudar os livros feitos dessa matéria-prima? Finalmente, como pensar na gestão dos resíduos que chegariam em uma aldeia junto à tiragem de um livro novo?

Nunca havíamos pensado sobre essas questões antes de começarmos a trabalhar com nossas companheiras e companheiros ribeirinhos, indígenas, quilombolas e outros mestres e mestras da tradição oral. Inseridos num circuito editorial no qual os privilégios contam (e muito), rapidamente nos atentamos para o quanto a colonialidade ainda se faz presente na produção literária brasileira, principalmente aquela ligada à academia, através das ditas “políticas editoriais”. Uma breve busca pela expressão no Google nos mostra termos como ineditismo, propriedade intelectual, normas da escrita, processo de avaliação por pares, análise de plágio, taxas de publicação, exclusividade, mérito acadêmico, entre tantos outros, ligados ao conjunto de regras que organizam e viabilizam – ou não – que certos pensamentos, muitas vezes em formato de texto, passem a circular como livros.

Reconhecidos como autoridades na veiculação de conhecimentos confiáveis, os livros e as relações de poder desenvolvidas em torno deles normalizaram, por muito tempo, que a produção intelectual elaborada por um grupo restrito de pessoas representasse o todo das populações. Não é preciso retomar aqui o lugar privilegiado de pensamento – e sistematização dele – ocupado por cidadãos específicos das culturas ocidentais. Antes, nos interessa alargar essa crítica para a forma como essas elaborações em formato escrito promoveram o sancionamento de violências contra diversos sujeitos nas mais diversas escalas: desde o apagamento, e consequente epistemicídio, de modos de pensar não submetidos às lógicas ocidentais, até mesmo o apoio que muitos estudos dão às intervenções (por parte do Estado ou de outros poderes) em diversos territórios tradicionais. Constantemente, essas ações são baseadas em diagnósticos técnicos e/ou científicos “incontestáveis” por parte daqueles que serão atingidos. E, assim, podemos também entender os livros como operadores dentro de estruturas maiores de violência.

Proposta pela filósofa belga Isabelle Stengers em La proposition cosmopolitique (La Découverte, 2007), a noção de “cosmopolítica” diz respeito ao alargamento das relações políticas para além dos humanos, incluindo também os seres não humanos. O cosmos e a política, nessa proposição, não seriam excludentes (o cosmos como algo da natureza e a política como própria do ser humano), mas complementares e interdepententes.

Desmistificando o livro como um simples elemento neutro e expondo seu caráter de objeto ocidental carregado de colonialidade, compreendemos melhor a importância do ímpeto dos mestres e mestras dos saberes tradicionais em tecer alianças e pensar publicações. Sem dúvida, tal presença no circuito editorial é um gesto essencial para que essas pessoas ampliem lugares de escuta, e não devemos esquecer o quanto também somos impactados por ela. Escutá-las abre, para nós, mundos que não conseguimos acessar através de suas linguagens tradicionais (seja a própria língua, sejam as cestarias ou pinturas corporais), e esse contato enriquece nossa prática com perspectivas que excedem a lógica moderna e que incluem saberes, seres e possibilidades pouco imaginados por nós. Colocando em outras palavras, são encontros que ampliam nosso pensamento gráfico e editorial por meio de políticas outras – ou melhor, de cosmopolíticas13, já que elas envolvem não apenas humanos, mas todo o coletivo terrestre.

Se o imperativo das políticas editoriais é neutralizar os afetos e as experiências corporais na escrita e restringir a poucos indivíduos a comunidade apta a publicar, pensá-las de forma cosmopolítica é justamente uma tentativa de superar suas principais formas de colonialidade: alargar o mundo restrito das edições a – e pela presença de – outros mundos e outras gentes. Trata-se de assumir a insuficiência das fronteiras disciplinares que permeiam a feitura dos livros e reforçar a centralidade do entre nesses processos, ou seja, da importância das negociações, diálogos e disputas que reverberam da vida compartilhada.

Ver o texto “Publicações para outros mundos”, de Paula Lobato, na publicação Prática.

Disponível no Repositório Institucional da UFMG.

“Enxergando a possibilidade de usar o processo editorial como um meio para, em vez de cristalizar separações, criar pontes entre diferentes mundos”14, o próprio processo de fazer livros se transforma em uma rede complexa de aprendizado que articula todos os sentidos da percepção, como aponta a pesquisadora Alice Bicalho em sua tese Fábrica da floresta: a edição de livros indígenas como prática orgânica15: “As crianças ouvem e observam os ilustradores fazendo os desenhos; estes ouviram ao lado de outros as histórias contadas pelos mais velhos; os pesquisadores, que transcrevem e traduzem, ouvem e leem com atenção um conhecimento que os atravessa e voltam muitas vezes aos mais velhos para verificar a precisão das escolhas tradutórias”.

“Isso nos permite esgarçar a experiência do livro transbordando-a do papel”, como propõe a editora e educadora Laura Castro em seu texto “A água, o livro e a floresta”, incluído na publicação Prática (Flamboiã, 2021), “com uma noção de escrita também expandida às águas, às plantas, às medicinas, às pedras, ao território. […] Escritas que se liberam da palavra e criam livremente outras textualidades, nas suas multiplicidades de corpos”.

Disponível no Repositório Institucional da UFMG.

O desafio de inserir o design gráfico nessa complexa rede passa, necessariamente, pelo reconhecimento de seu lugar hegemônico na produção do conhecimento moderno e da relativização desse lugar pelo entendimento de que ele pode ser apenas uma das múltiplas linguagens possíveis dessa escrita expandida – e, como tal, precisa estar entrelaçado com as textualidades do território, sejam elas quais forem. Isso significa imaginar projetos gráficos que correspondam ao movimento da jiboia, às curvas dos rios ou ao crescimento das sementes na terra. Significa reconhecer estruturas existentes e inventar outras capazes de elaborar graficamente o desejo de se escrever em companhia do chão, das cotias e das embaúbas. Pressupõe, como escreveu o pesquisador Rafael Otávio Ferreira em sua tese Escrita, paisagem e saúde na literatura indígena16, produzir livros que relembrem “a árvore de que foi feito o papel, da sua possibilidade de serem vistos como parte da floresta viva”.

Não custa repetir que incorporar esses questionamentos pode tirar o designer do lugar de aptidão a resolver qualquer problema para colocá-lo na posição de quem vai aprender muito mais do que ensinar. Isso não é, de forma alguma, desmerecer o lugar do design gráfico no processo de produção de livros, mas, em aliança, abrir a prática a possibilidades infinitas de reinvenção diante de uma realidade que clama por ampliação das gramáticas coloniais.

Publicado na Revista IEB da Universidade de São Paulo.

Alianças representam “lados diferentes da mesma moeda”, como escreve a antropóloga peruana Marisol de la Cadena no artigo “Natureza incomum: histórias do antropo-cego”17, de 2018, pontos de vista correspondentes a mundos que não são os mesmos. Ao mesmo tempo, o que alianças improváveis sugerem para a autora é a expansão, e consequente desestabilização, das gramáticas lineares, tornando plausível a possibilidade de que, em diferentes mundos, uma mesma palavra contenha significados próprios. Ao trabalhar com grupos e pessoas de distintos contextos e perspectivas extramodernas, aprendemos sobretudo que palavras como livro ou até mesmo design podem significar muito mais do que estamos acostumados a crer: o que para nós é uma prática editorial, para esses sujeitos é uma luta concreta contra o genocídio, o epistemicídio e o ecocídio, potencializada a partir de alianças editoriais que, apesar de pontuais, apresentam infinitas possibilidades. Como nos disse o mestre Joelson no encontro do lançamento de seu livro junto com Cacique Babau, “a gente só existe porque vocês existem. Vocês só existem porque nós existimos. Um não existe sem o outro. O nosso caminho já começou”.